О русской печке, Батлейке и ещё одном Закате

Я давно заметила, что путешествия по уголкам Беларуси — это всегда возвращение к чему-то доброму и светлому. И хотя мою семью связывает с этой страной не более чем соседство, почему-то хочется возвращаться сюда ещё и ещё.

Планируя новогодний отдых, мы рассматривали разные варианты: подмосковные пансионаты, аренду коттеджа в радиусе 500 км от Москвы, горнолыжные курорты в альпийских странах, но всё это не так интересно, как неделя в доме на берегу одного из Браславских озёр с настоящей русской печкой. Решено, едем в Беларусь!

Друзья рассказывали нам об удивительной природе Браславских озёр, поэтому мы сосредоточились на поисках в этой области. Агроусадьбу, честно, выбрали и забронировали наобум, без рекомендаций и отзывов. 9 часов пути, и мы на месте. До Нового года оставалось немного — разобрать чемодан и накрыть стол (к слову, еду нам готовила замечательная женщина, новогодний банкет и трехразовое питание с сытными белорусскими блюдами — её рук дело, спасибо!). Всё готово, и вот, речь белорусского президента, семейные традиции, шампанское, оливье и фейерверк, устроенный Петром, хозяином усадьбы. С наступившим!!

Ко второму января нас отпустила московская суета, и мы стали потихоньку сползать с печки, хотя и не хотелось расставаться с душистым матрасом из луговых трав. Погоды стояли отличные: звенящий мороз, солнце и снег-сыпанец. В окне — белое озеро с заснеженными камышами у берега. На закате озеро покрывается лёгким слоем позолоты, потом бронзой, а когда солнце садится, пейзаж возвращается к привычному зимнему серебру.

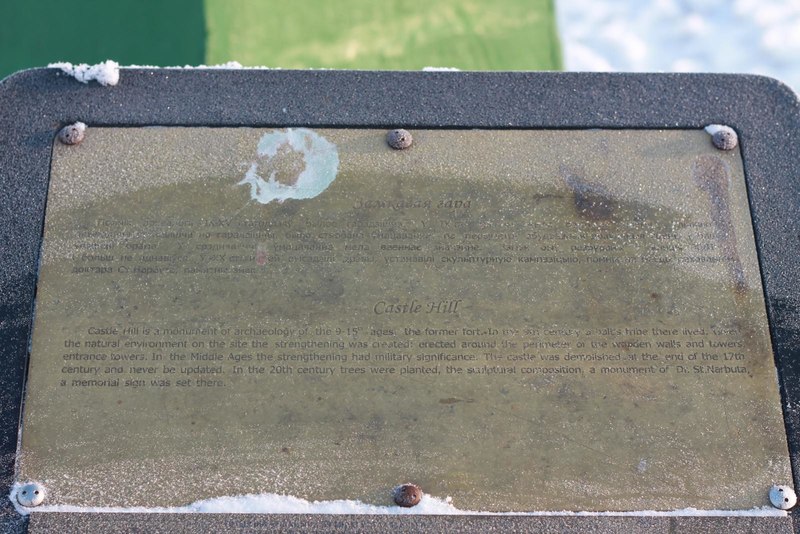

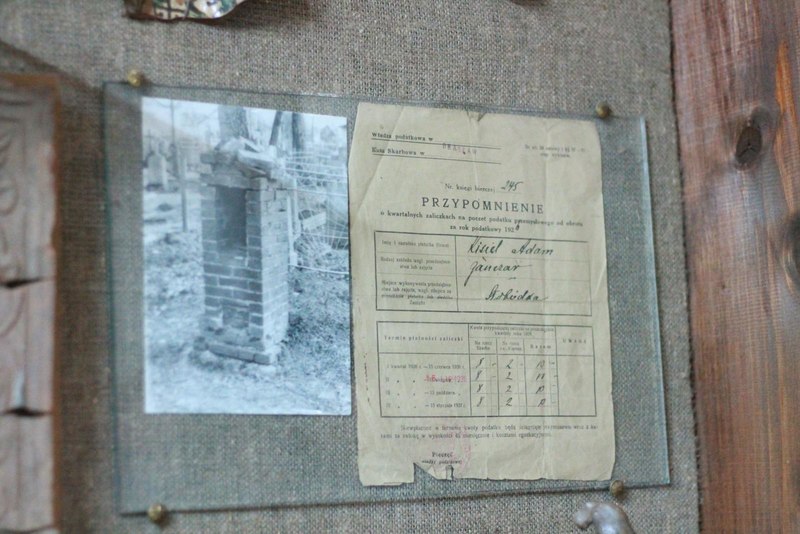

Городок Браслав, основанный в 1065 году, оказался маленьким и двухэтажным, с костёлом, церковью, двумя музеями, несколькими магазинами продуктов, Замковой горой и небольшим катком. Ближе к деревне Розета, где мы жили, только ПГТ Ахремовцы, который ещё недавно назывался Бальмонтами. Местные жители рассказывают, что до 1946 года эта территория принадлежала Польше и здесь жил граф Бальмонт со своей семьёй. Деревня названа в честь его дочки Розеты. Правда, в интернете сведения об истории этих мест совсем другие, но местным жителям, наверно, виднее.

На улице было холодно, и мы топили печку: днём дровами, а на ночь закладывали несколько торфяных брикетов, которые хорошо держали тепло. Когда наш дом хорошо прогрелся, зашуршали мыши, зажужжали мухи, проснулись бабочки и грозно зазвенела оса. Удивительное ощущение весны посреди лютого мороза! Мы с детьми рисовали, играли в настольные игры, ходили знакомиться со сторожевым псом Лизаветой, кормили двух петухов и их многочисленных курочек, гуляли по территории и спускались к озеру.

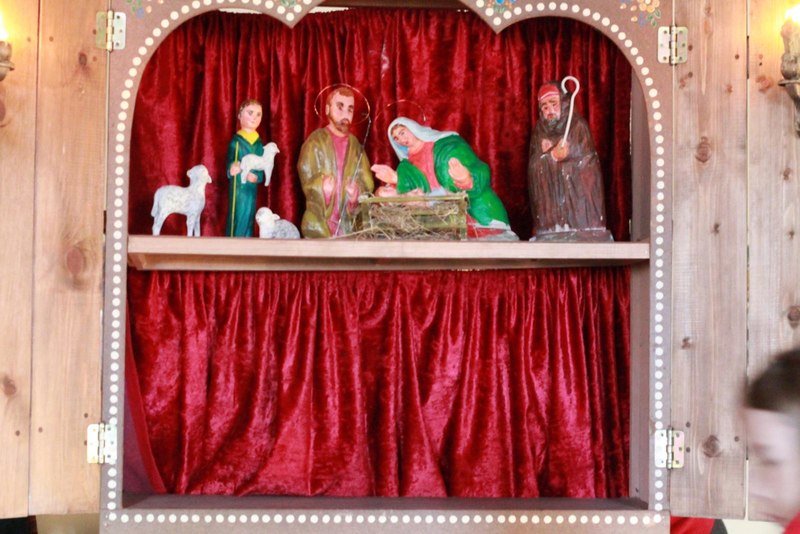

Проехав по Браславу, заглянули в Музей традиционной культуры. Для детей (7 и 9 лет) он более интересен, чем Историко-краеведческий музей (в городе их всего два). За небольшие деньги (что-то вроде 650 руб. с группы до 10-ти человек) нам предложили мастер-класс по глине. И так как гостили мы в рождественские дни, рекомендовали короткий кукольный спектакль «Батлейка» по библейским мотивам (около 200 руб. с группы).

О глине нам рассказывал смотритель Музея, внучка единственной в этих местах женщины-гончара. Гончарное дело тяжелое, если речь идёт не о декоративных тарелочках и магнитах, а о настоящих утилитарных глиняных горшках и кувшинах, поэтому занимались им только мужчины. Из рассказа мы узнали много интересного: из чего делалась глазурь для керамики столетие назад, как продавали глиняные горшки и что нелегко приходилось гончарам во время репрессий 40-50-х годов. Нам показали работу гончарного круга и печи для обжига глины, мы сделали своими руками несколько маленьких кувшинов-шептунчиков, в каждый из которых можно прошептать своё тайное желание, и оно обязательно сбудется. Напоследок нам подарили глиняные руны: детям — на успех любых начинаний, папе — для защиты семьи от неприятностей, а маме — на гармонию и взаимопонимание. Час прошёл незаметно, но очень душевно, интересно и тепло.

А на следующий день мы вернулись в Музей уже за кукольным спектаклем, а попали на Колядки! Ряженые дети и взрослые пели песни на белорусском языке, пританцовывали, гадали всем участникам, было очень весело. После колядок мы пошли на Батлейку, рождественский кукольный вертеп, темой которого была история о царе Ироде. Музыкой для спектакля стала живая игра мастера на дуде, национальном белорусском музыкальном инструменте, немного похожем на волынку.

В Браславе и его окрестностях много разных достопримечательностей. Например, Замковая гора, Слободка и парк Бальмонты, но мороз не дал нам в полную силу нагуляться. В -26 с непривычки ходить можно было только мелкими перебежками по 15 минут.

А потом мы попали на рождественскую службу в костёле. Народу было очень много. Похоже, что католики составляют не меньше половины населения городка Браслав. Видимо, сказывается влияние польских корней и близость католических Литвы и Латвии. Служба, как правило, ведётся на трёх языках: сначала на польском, потом на белорусском и после на русском. Люди выходили из собора медленно, улыбаясь и тихо поздравляя друг друга с наступающим Рождеством младенца Иисуса.

В последний день перед отъездом Анжелика и Пётр, хозяева усадьбы, позвали нас на гору Маяк. Она находится на перешейке между двумя озёрами. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на белорусскую природу. Мы приехали на Маяк ближе к пяти вечера, солнце как раз готовилось нырнуть за горизонт. В морозном воздухе, словно на листе бумаги, разливалась акварель оранжевого, малинового, кораллового, красного, персикового, лилового, фиалкового оттенков. Похоже, все наши путешествия так или иначе связаны с закатами. Этот закат с горы Маяк мы бережно положили в нашу копилку закатов за Европу.

Анжелика рассказала, что летом на Браславских озёрах можно попробовать ягоду, которая представляет собой что-то среднее между земляникой и клубникой. В окрестностях горы Маяк целые поля этой «садовой земляники». Поэтому летняя прогулка будет не только интересной, но и вкусной. Думаем вернуться на озёра в июне-июле, к их песчаным пляжам, сазанам, щукам и угрям.

Но пока зима, и природа глубоко спит. Спят чёрно-белые берёзы и их грациозные подруги шатенки-сосны, спят хрупкие травинки, обернувшись снегом-хлопком, изредка пробегают лисы, сверкая на солнце рыжей шёрсткой, неспешно прогуливаются дикие козы. Зимняя морозная Беларусь оказалась для нас не менее доброй, тёплой, сытной и светлой, чем все предыдущие встречи с ней.

Планируя новогодний отдых, мы рассматривали разные варианты: подмосковные пансионаты, аренду коттеджа в радиусе 500 км от Москвы, горнолыжные курорты в альпийских странах, но всё это не так интересно, как неделя в доме на берегу одного из Браславских озёр с настоящей русской печкой. Решено, едем в Беларусь!

Друзья рассказывали нам об удивительной природе Браславских озёр, поэтому мы сосредоточились на поисках в этой области. Агроусадьбу, честно, выбрали и забронировали наобум, без рекомендаций и отзывов. 9 часов пути, и мы на месте. До Нового года оставалось немного — разобрать чемодан и накрыть стол (к слову, еду нам готовила замечательная женщина, новогодний банкет и трехразовое питание с сытными белорусскими блюдами — её рук дело, спасибо!). Всё готово, и вот, речь белорусского президента, семейные традиции, шампанское, оливье и фейерверк, устроенный Петром, хозяином усадьбы. С наступившим!!

Ко второму января нас отпустила московская суета, и мы стали потихоньку сползать с печки, хотя и не хотелось расставаться с душистым матрасом из луговых трав. Погоды стояли отличные: звенящий мороз, солнце и снег-сыпанец. В окне — белое озеро с заснеженными камышами у берега. На закате озеро покрывается лёгким слоем позолоты, потом бронзой, а когда солнце садится, пейзаж возвращается к привычному зимнему серебру.

Городок Браслав, основанный в 1065 году, оказался маленьким и двухэтажным, с костёлом, церковью, двумя музеями, несколькими магазинами продуктов, Замковой горой и небольшим катком. Ближе к деревне Розета, где мы жили, только ПГТ Ахремовцы, который ещё недавно назывался Бальмонтами. Местные жители рассказывают, что до 1946 года эта территория принадлежала Польше и здесь жил граф Бальмонт со своей семьёй. Деревня названа в честь его дочки Розеты. Правда, в интернете сведения об истории этих мест совсем другие, но местным жителям, наверно, виднее.

На улице было холодно, и мы топили печку: днём дровами, а на ночь закладывали несколько торфяных брикетов, которые хорошо держали тепло. Когда наш дом хорошо прогрелся, зашуршали мыши, зажужжали мухи, проснулись бабочки и грозно зазвенела оса. Удивительное ощущение весны посреди лютого мороза! Мы с детьми рисовали, играли в настольные игры, ходили знакомиться со сторожевым псом Лизаветой, кормили двух петухов и их многочисленных курочек, гуляли по территории и спускались к озеру.

Проехав по Браславу, заглянули в Музей традиционной культуры. Для детей (7 и 9 лет) он более интересен, чем Историко-краеведческий музей (в городе их всего два). За небольшие деньги (что-то вроде 650 руб. с группы до 10-ти человек) нам предложили мастер-класс по глине. И так как гостили мы в рождественские дни, рекомендовали короткий кукольный спектакль «Батлейка» по библейским мотивам (около 200 руб. с группы).

О глине нам рассказывал смотритель Музея, внучка единственной в этих местах женщины-гончара. Гончарное дело тяжелое, если речь идёт не о декоративных тарелочках и магнитах, а о настоящих утилитарных глиняных горшках и кувшинах, поэтому занимались им только мужчины. Из рассказа мы узнали много интересного: из чего делалась глазурь для керамики столетие назад, как продавали глиняные горшки и что нелегко приходилось гончарам во время репрессий 40-50-х годов. Нам показали работу гончарного круга и печи для обжига глины, мы сделали своими руками несколько маленьких кувшинов-шептунчиков, в каждый из которых можно прошептать своё тайное желание, и оно обязательно сбудется. Напоследок нам подарили глиняные руны: детям — на успех любых начинаний, папе — для защиты семьи от неприятностей, а маме — на гармонию и взаимопонимание. Час прошёл незаметно, но очень душевно, интересно и тепло.

А на следующий день мы вернулись в Музей уже за кукольным спектаклем, а попали на Колядки! Ряженые дети и взрослые пели песни на белорусском языке, пританцовывали, гадали всем участникам, было очень весело. После колядок мы пошли на Батлейку, рождественский кукольный вертеп, темой которого была история о царе Ироде. Музыкой для спектакля стала живая игра мастера на дуде, национальном белорусском музыкальном инструменте, немного похожем на волынку.

В Браславе и его окрестностях много разных достопримечательностей. Например, Замковая гора, Слободка и парк Бальмонты, но мороз не дал нам в полную силу нагуляться. В -26 с непривычки ходить можно было только мелкими перебежками по 15 минут.

А потом мы попали на рождественскую службу в костёле. Народу было очень много. Похоже, что католики составляют не меньше половины населения городка Браслав. Видимо, сказывается влияние польских корней и близость католических Литвы и Латвии. Служба, как правило, ведётся на трёх языках: сначала на польском, потом на белорусском и после на русском. Люди выходили из собора медленно, улыбаясь и тихо поздравляя друг друга с наступающим Рождеством младенца Иисуса.

В последний день перед отъездом Анжелика и Пётр, хозяева усадьбы, позвали нас на гору Маяк. Она находится на перешейке между двумя озёрами. Со смотровой площадки открывается чудесный вид на белорусскую природу. Мы приехали на Маяк ближе к пяти вечера, солнце как раз готовилось нырнуть за горизонт. В морозном воздухе, словно на листе бумаги, разливалась акварель оранжевого, малинового, кораллового, красного, персикового, лилового, фиалкового оттенков. Похоже, все наши путешествия так или иначе связаны с закатами. Этот закат с горы Маяк мы бережно положили в нашу копилку закатов за Европу.

Анжелика рассказала, что летом на Браславских озёрах можно попробовать ягоду, которая представляет собой что-то среднее между земляникой и клубникой. В окрестностях горы Маяк целые поля этой «садовой земляники». Поэтому летняя прогулка будет не только интересной, но и вкусной. Думаем вернуться на озёра в июне-июле, к их песчаным пляжам, сазанам, щукам и угрям.

Но пока зима, и природа глубоко спит. Спят чёрно-белые берёзы и их грациозные подруги шатенки-сосны, спят хрупкие травинки, обернувшись снегом-хлопком, изредка пробегают лисы, сверкая на солнце рыжей шёрсткой, неспешно прогуливаются дикие козы. Зимняя морозная Беларусь оказалась для нас не менее доброй, тёплой, сытной и светлой, чем все предыдущие встречи с ней.

Читайте также