Святые места России. Валаам часть третья

Продолжим путешествие по Валааму и выйдем за стены монастыря.

Церковь Иконы Божией Матери Живоносный Источник в Валаамском монастыре, 1814 г. постройки. Церковь при больнице в северной части монастырского карэ. В 1835 расширена — на втором этаже устроен Троицкий придел на средства купца Ф. Ф. Набилкова (освящен в 1837). Закрыта после ликвидации монастыря. Восстановлена и заново освящена в 2004.

Маленький прямоугольник старого Братского кладбища примыкает с севера к наружному каре корпусов Валаамского монастыря. Оно появилось в XVIII в., когда монастырские строения были еще деревянными. Беленая каменная ограда с двумя полукруглыми арками ворот была сооружена при игумене Ионафане I (1823-1830гг.). Шпили угловых круглых башен ограды с куполами увенчаны фигурами трубящих ангелов.

Здесь нет памятников, монахи их не любят. Тесными рядами лежат сохранившиеся могильные плиты XIX-ХХвв.

А вот эти надгробья монахов — простые беленые булыжные камни среди густой травы.

Это Работный и конюшенный дом (архитектор Г.И.Карпов)

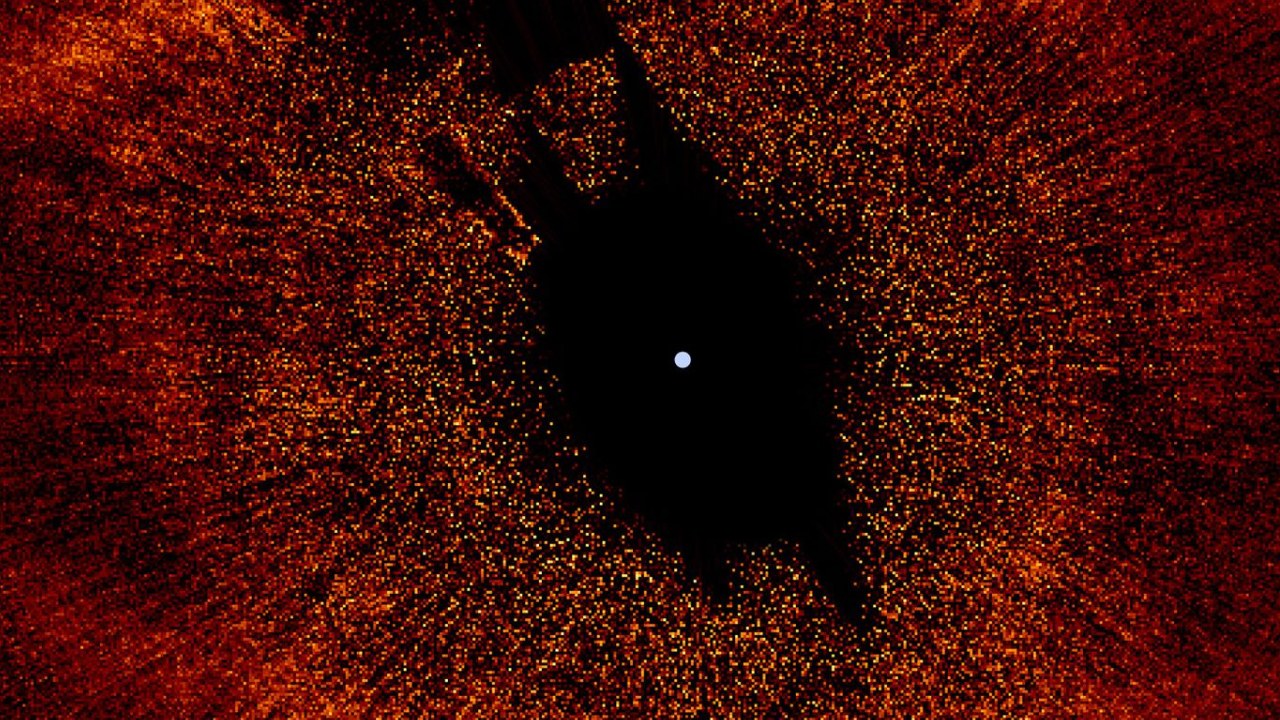

Спускаемся с горы Фавор и идем к Никольскому скиту, группа растягивается, наверное, на полкилометра, до скита всего-то 1,5 км. Пейзаж задерживает. Сначала на Никольском (Крестовом) острове стоял только деревянный поклонный крест, потом его сменила часовня во имя св. Николая – покровителя всех путешествующих по водам и странствующих. В верхнем окошке часовни помещался фонарь, служивший маяком. А в 1833 году, благодаря пожертвованию (50 тыс. рублей серебром) купца Николая Солодовникова из Санкт-Петербурга, был построен нынешний храм, уцелевший с тех времен.

Ориентируясь на зодчество Древней Руси, архитектор А.М. Горностаев создал подлинное сокровище, по замыслу автора храм был просто кирпичным и в сумерках приобретал вид горящей свечи. Прототипом для создания Никольской церкви явились русские шатровые храмы XVI века. Основание церкви – четырёхугольное, со скошенными углами – «четверик», на нём – «восьмерик» с изящными сдвоенными окнами, смотрящими на 4 стороны света. Нарядные килевидные наличники окон опираются на резные колонки. Над крыльцом звонница с 9-ю колоколами. Шатровая крыша увенчана золоченой главкой с крестом.

В 1886 году храм оштукатурили, теперешние белые стены храма и островок смотрятся изящно и невероятно гармонично, а сдвоенные окна напоминают в туманную погоду двух парящих монахов, несущих службу. Ранее на острове была еще и таможня, на которой до революции досматривали паломников, временно изымая табак и алкоголь и возвращая их при выезде, утаиваемое выливалось и выбрасывалось в Ладогу.

от Никольского скита видна часовня Валаамской иконы Божией Матери

Здесь и закончилось небольшое обзорное путешествие по Валааму, которое только разожгло желание посетить Валаам еще раз.

Церковь Иконы Божией Матери Живоносный Источник в Валаамском монастыре, 1814 г. постройки. Церковь при больнице в северной части монастырского карэ. В 1835 расширена — на втором этаже устроен Троицкий придел на средства купца Ф. Ф. Набилкова (освящен в 1837). Закрыта после ликвидации монастыря. Восстановлена и заново освящена в 2004.

Маленький прямоугольник старого Братского кладбища примыкает с севера к наружному каре корпусов Валаамского монастыря. Оно появилось в XVIII в., когда монастырские строения были еще деревянными. Беленая каменная ограда с двумя полукруглыми арками ворот была сооружена при игумене Ионафане I (1823-1830гг.). Шпили угловых круглых башен ограды с куполами увенчаны фигурами трубящих ангелов.

Здесь нет памятников, монахи их не любят. Тесными рядами лежат сохранившиеся могильные плиты XIX-ХХвв.

А вот эти надгробья монахов — простые беленые булыжные камни среди густой травы.

Это Работный и конюшенный дом (архитектор Г.И.Карпов)

Спускаемся с горы Фавор и идем к Никольскому скиту, группа растягивается, наверное, на полкилометра, до скита всего-то 1,5 км. Пейзаж задерживает. Сначала на Никольском (Крестовом) острове стоял только деревянный поклонный крест, потом его сменила часовня во имя св. Николая – покровителя всех путешествующих по водам и странствующих. В верхнем окошке часовни помещался фонарь, служивший маяком. А в 1833 году, благодаря пожертвованию (50 тыс. рублей серебром) купца Николая Солодовникова из Санкт-Петербурга, был построен нынешний храм, уцелевший с тех времен.

Ориентируясь на зодчество Древней Руси, архитектор А.М. Горностаев создал подлинное сокровище, по замыслу автора храм был просто кирпичным и в сумерках приобретал вид горящей свечи. Прототипом для создания Никольской церкви явились русские шатровые храмы XVI века. Основание церкви – четырёхугольное, со скошенными углами – «четверик», на нём – «восьмерик» с изящными сдвоенными окнами, смотрящими на 4 стороны света. Нарядные килевидные наличники окон опираются на резные колонки. Над крыльцом звонница с 9-ю колоколами. Шатровая крыша увенчана золоченой главкой с крестом.

В 1886 году храм оштукатурили, теперешние белые стены храма и островок смотрятся изящно и невероятно гармонично, а сдвоенные окна напоминают в туманную погоду двух парящих монахов, несущих службу. Ранее на острове была еще и таможня, на которой до революции досматривали паломников, временно изымая табак и алкоголь и возвращая их при выезде, утаиваемое выливалось и выбрасывалось в Ладогу.

от Никольского скита видна часовня Валаамской иконы Божией Матери

Здесь и закончилось небольшое обзорное путешествие по Валааму, которое только разожгло желание посетить Валаам еще раз.

Читайте также