Чудный край – Устьяны

Найти населенный пункт Устьяны в Архангельской области нельзя. Устьянский район есть, а населенного пункта нет. Столицей района является поселок Октябрьский. Зато рядом находится река Устья, к сожалению, уже несудоходная, но отлично подходит для туристических сплавов. От нее район и получил свое название. Устья одна из самых красивых северных рек, на берегах которой расположены большинство сел и деревень этого «Чудного края».

В первую очередь меня, конечно, интересовало село Шангалы, где находится наша одноименная метеорологическая станция. Добраться до него совсем несложно, благодаря современной трассе М-8 из областного центра можно доехать на автомобиле за 6-7 часов.

Река здесь делает плавный поворот, образуя широкую подкову, внешней стороной врезающуюся в берег. На неширокой береговой террасе, изрезанной ручьями, и на пологих склонах холмов расположились дома деревень. Согласно преданию, дошедшего до нас от старожилов, село возникло на месте древнего чудского поселения у подножья холма, называемого в наши дни Иголкино. Еще в XIX веке здесь росли высокие могучие ели с длинными иголками, а в более отдаленные времена – глухой лес. Под холмом протекает ручей, впадающий в реку Устья. На его глинистых берегах, по всей вероятности, и возникло чудское поселение. Название села происходит от ручья Шангалец, от марийского слова «Шун» – глина, и «ойя» от вепсского слова река, ручей. В результате трансформаций в смешанной русско-финской речи поселение стало называться «Шаньгайлы», дошедшее до нас наименование – Шангалы.

Устьянские земли никогда не знали крепостного права. Традиционную хозяйственную деятельность устьяков составляли земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, отхожие промыслы, ремесла. Но главным богатством устьянских волостей был хлеб. При этом славились практичностью хозяйствования, разумным общинным владением землёй.

Наиболее значительными среди художественных ремесел была резьба и роспись по дереву. Развитию ремесел способствовали ярмарки. На устье славились Введенская зимняя и Прокопьевская летняя ярмарки. Крестьяне местных сел держали извоз на Вологду, Северную Двину, Поморье. Местные купцы торговали в Архангельске, Великом Устюге, Москве и Нижнем Новгороде. Особенно большое значение в торговой жизни Устьянских волостей имела одна из крупнейших на русском Севере весенняя Благовещенская ярмарка.

Село Шангалы, исторически сложившийся центр Устьянских волостей. Самое первое сохранившееся упоминание о Шангалах относится к 1537 году. Тут, со времен колонизации Севера и по XVII век собирался Мирской Совет – высший судебный и законодательный орган власти в Устьянских волостях в то время. С середины XVI до конца XVII эта местность имела признанный Москвой статус самоуправления, а эффективность хозяйства была настолько высокой, что ставилась в пример остальным землям.

Есть еще одно волшебное место, которое посетит любой, кто хоть раз приедет сюда – подвесной мост, соединяющий два берега реки Устьи. Он словно бросает вызов любителям приключений. Метры пустоты под ногами, роскошный вид на устьянские дали и свежий ветер, едва раскачивающий канатную конструкцию – все это захватывает дух. Да-да…именно захватывает, ведь после такого душе уже не вырваться из крепких объятий этого чудесного края.

Валентин Козлов переехал в деревню Малиновка, что напротив села Шангалы не так давно, променял «каменные джунгли» и уехал из города в этот край. Рассказывает, что первый раз приехал сюда в начале восьмидесятых. Был комсомольским вожаком, потом уехал, а когда вышел на пенсию, то сразу же, не раздумывая вернулся сюда.

Открытые, часто обветренные лица местных жителей заметно отличаются от приезжих, а их непонятный сразу быстрый говор – лишний раз доказывает, что живут тут люди особенные и со своим укладом.

Как и местные северные лайки, порода которых проглядывает в каждой деревенской дворняге.

Дома в устьянских селах – особенные, срублены на века. Состоящие из трёх частей: жилая (дом), хозяйственная (поветь), а между ними – мост (крытая часть дома, переход между домом и поветью). Всё под одной крышей, включая баню и туалет. И это – не нынешнее изобретение, так было всегда!

Рядом с домом – «зимник». Маленькая избушка, куда уходили жить в сильный мороз, переставая топить основную избу. В результате чего сруб вымораживался. И никаких тараканов, никаких иных насекомых тут отродясь не могло прижиться. Большинство современных изб – жалкие скелеты прошлого.

М-2 Шангалы была открыта 4 ноября 1935года по программе II разряда. Местоположение метеорологической площадки характерно для окружающей пересеченной холмистой местности.

Начальник М-2 Шангалы Василий Порошин встретил меня, как старого знакомого. На метеостанции меня уже заждались. За то время, пока мы не виделись, у него родились два сына, с чем я не преминул его поздравить.

Инспекция шла в рабочем режиме, на метеостанции все сотрудники имеют большой стаж и опыт работы, а начальник уже более тридцати лет возглавляет свой дружный коллектив. Конечно, были мелкие недочеты, но все они, в основном, исправлены практически сразу. Было видно, что работа на метеостанции поставлена на «отлично». За прошлый год средняя оценка была «4,9».

– Василий Прокопьевич, как стали метеорологом?

– От несчастной любви,– улыбается Порошин.

– А если серьезно?

– Когда учился в восьмом классе, то безответно влюбился в свою молоденькую учительницу. Она была меня старше лет на десять, но меня это не остановило. Я решил откровенно поговорить с ней, учительница мне все объяснила, почему мы не можем быть вместе. Убитый горем, шел я по улице, думал, что неплохо было бы уехать куда-нибудь подальше, и тут на глаза мне попалась небольшая брошюра, в которой рассказывалось об Алексинском гидрометеорологическом техникуме.

– Решили, что с глаз долой – из сердца вон!

– Точно так. Три с половиной года учебы промчалось незаметно, вернулся в родные края дипломированным специалистом на должность техника-метеоролога. Набравшись опыта, через несколько лет был назначен начальником станции... Мне было всего двадцать один год. С тех пор верен нашей Гидрометслужбе. Потом заочно окончил наш Ленинградский гидрометеорологический институт.

– Какие проблемы на станции?

– Самая большая проблема – это состояние дома. Ему уже за шестьдесят лет, ни разу капитально не ремонтировался. Посыпалось буквально все, видно ресурс свой выработал. Хотя сам сруб еще постоит, на совесть делали, пару нижних венцов и сваи только заменить...

За разговорами выяснилось, что Василий Прокопьевич очень увлекается историей своего родного края. И когда инспекция подошла к своему логическому завершению, сделаны выводы и даны необходимые рекомендации, а до отправления автобуса еще было много времени, начальник метеостанции предложил показать мне родные края более детально. В частности побывать в отдаленных деревнях и селах района, да и еще с комментариями местных жителей.

Ну что же... поехали!

Совсем неподалеку от Шангал находится село Березник. Знаменито оно тем, что там родился и проживает знаменитый устьянский лесопромышленник Владимир Буторин. Поговаривают, что его давно не оставляет мечта сделать Березник сердцем жизни всего района.

Действительно, село при первом взгляде вызывает благоприятное впечатление, несмотря на свои небольшие размеры и малолюдность. Бросается в глаза ярко выраженный «агитпроп» – плакаты и билборды с признанием в любви и верности Березнику. Тут даже на субботник выходят по первому зову. Наверное, подобная наглядность лишний раз укрепляет сельчан в их патриотических чувствах.

Главная достопримечательность – храм в честь Георгия Победоносца, построенный в 2011 году на средства предпринимателей и общественности. Внешним обликом церковь больше смахивает на помпезный деловой центр – по крайней мере, при осмотре фасада можно четко определить несвойственные для религиозного учреждения элементы архитектуры. Но оригинальность добавляет привлекательности.

Так же, как и сооруженный неподалеку Парк Любви, ресторан, пруд с фонтанчиком и прогулочной зоной. А совсем недавно в устьянском Березнике за девять месяцев вырос красавец Ледовый Дворец. Как чётко подметила Ирина Роднина на открытии, назвав это спортивное сооружение «Храм спорта»!

И это еще не все, планируются построить еще Дворец культуры в Березнике и интернат для школы хоккея на 200 ребятишек, собрать их со всей области, чтобы они обучались хоккею, еще планируют создать школу фигурного катания, сейчас проектируют аквапарк с бассейнами. Кстати, именем Владислава Третьяка и Ирины Родниной решено назвать будущие школы хоккея и фигурного катания.

Березник еще называют селом XXI века.

В двадцати верстах от села Шангалы находится деревня Дубровская, в народе ее все называют село Орлово, так уж сложилось исторически.

Расположено оно на левом высоком и крутом берегу реки Устья. Интересна легенда этого населенного пункта: «Собрались мужики под Вежой (деревня выше по течению) и стали думать, где новую деревню строить. И придумали отпустить по Устье бревно. Где оно к берегу пристанет, там и строить. Оттолкнули бревно от берега. Плывет оно – мужики следом идут. Вот пристало бревно к берегу – не понравилось мужикам то место, вновь оттолкнули, снова следом пошли. И опять не понравилось место, куда приткнулось бревно. Третий раз пустили его по течению, и пристало бревно к высокому и крутому берегу. Тут и решили строить». Может, действительно так и было, и был среди первопроходцев мужик по имени Орёл.

Дата возникновения новой деревни – середина XVI века, именно с этого времени идёт история местного самоуправления на Устье.

Но главное – это уникальная природа, окружающая село. С севера – крутые угоры, прикрывающие деревню от холодных северных ветров. Деревянный мост – визитная карточка села. Спокойная речка Устья, в которой водится рыба, а с прекращением молевого сплава – и раки, что говорит об исключительной чистоте воды.

Более Тридцати лет работает библиотекарем в деревне Дубровская МО «Орловское» Ольга Владимировна Кокорина.

Конечно, в первую очередь, она выдает и принимает книги, проводит различные мероприятия с читателями. Но помимо того, с 2003 года вместе с такими подвижницами, как Светлана Васильевна Кононова и Наталья Юрьевна Рычихина ведет работу по сохранению и возрождению наследия: традиции, ремесла, фольклор, история и культура русских деревень. Мы держим путь к ней, во-первых, ключи от «Дома Ломоноса» у нее, во-вторых – Ольга Владимировна родственница Василия Прокопьевича.

– В районе уже многие знают легенду о Девятибратском, о девяти братьях-разбойниках, превращенных в камни,– рассказывает Ольга Владимировна. – А юным краеведам показал это место уроженец деревни Большой Наволок Николай Петрович Засухин. Раньше можно было на машине проехать, сейчас дорога плохая, 3-4 км приходится идти пешком. Но число желающих не убывает, ходят на экскурсии охотно.

Родилась идея создать дом-музей, вернее, усадьбу, имя которой дали в честь кузнеца Ломоноса, воскресив еще одну добрую легенду. Орловская земля славилась мастерами кузнечного дела.

Название «Усадьба Ломоноса» ничего общего не имеет с великим ученым. «Ломоносами» в Орлово называли уважаемых мастеров – кузнецов по фамилии Заостровцевы. А прозвище они получили за удивительное внешнее сходство со знаменитым помором, природную смекалку, золотые руки и трудолюбие. Заостровцев Петр Павлович – потомственный кузнец, его отец Павел Петрович – тоже кузнец.

Ломоносова усадьба – это музей крестьянского быта, где все экспонаты можно увидеть в действии.

В доме сделана русская печь – битуха (глинобитная печь). Чтоб не утратить и возобновить кузнечное ремесло, на территории усадьбы построили кузницу. Кроме кузницы действует Дом ремесел. Проект «Усадьба Ломоноса» написали Наталья Рычихина и Екатерина Ярина. Теперь в Орлово это главный экскурсионный объект, включенный в туристическую карту района.

Помимо музейного дела мы развиваем фольклорное направление,– говорит Ольга Владимировна. – Собираем старинные песни, перенимаем танцы. Уже есть результаты...

А мы едем все дальше на север, туда, где река Устья делает в среднем своем течение крутой поворот, и в этом же месте в нее впадают две лесные речушки Верюга и Сенюга. Не удивительно, что издревле здесь селились люди.

На территории нынешнего села Бестужево археологи находили предметы утвари и орудия труда, относящиеся к нескольким тысячелетиям до нас. Удобное сообщение по воде, лес, бывший источником пропитания и строительного материала, привлекали людей. Долгое время поселенье своим названьем было обязано реке Верюге и называлось – Верюжское. И православный приход также назывался Верюжским.

У названия Бестужево есть несколько версий. По одной – в этих местах когда-то начальствовал боярин Бестужев, по другой – здесь жили люди, не боявшиеся холода (морозы зимой в 40 градусов не редкость). Люди в этом селе, как и большинство русских людей на севере, жили в единстве с природой и Богом, и это помогало им в жизни, и формировало определенные характеры. Иностранный путешественник написал о людях архангельских мест – «...Бабы ликом красивы, добродушны, а мужики открыты, работящие, в слове своем крепки».

В основном жители занимались крестьянским трудом, все окружающие земли распахивались. А с какой любовью и мастерством делалась утварь и орудия труда из дерева, бересты, ивовых прутьев. Около 1640 года произошло событие, на долгое время определившее историю села. У стены Введенского храма «земля издаде» и жителями села были обнаружены в ивовом гробу нетленные мощи, принадлежавшие, вероятно, юноше или молодому мужчине. От мощей исходил благоухающий запах. Необычное событие заставило предположить, что мощи принадлежат неизвестному праведнику. Стали происходить исцеления одержимых недугами и для мощей построили часовню. Вскоре крестьянину Савелию Онтропову во сне явился человек и назвался Прокопием и велел для мощей сделать новый гроб. Поскольку исцеления от мощей продолжались, ширилась вера в Прокопия Праведного Устьянского.

К XIX веку на высоком берегу реки встали два храма – каменный теплый Введенский храм и деревянный холодный – Рождества Богородицы, где в раке находились мощи Прокопия Праведного. Рядом с ними построили гостиницу для богомольцев. Праздник в честь Прокопия Праведного отмечался 8 июля (21 июля по новому стилю) Прихожане накануне налагали на себя недельный пост, а во время праздника вели себя «трезво, чинно и спокойно, имели воздержание от пьянства, плясок и песен».

С приходом советской власти приход был ликвидирован, а мощи Прокопия в январе 1939 года уничтожены. Каменная церковь была разобрана на кирпич в 1947 году, а Рождественская, уже полусгнившая, сгорела весной 1994 года.

В гостинице был устроен клуб, коим он до сих пор и остается.

Примерно 150 лет назад жители с. Бестужево обнаружили в четырех километрах от своего села большой камень с очертаниями креста. Многотонный камень они прикатили к своим православным храмам, потому, что давным-давно у этого камня крестились их предки.

Два раза в год священнослужители выносили на камень раку св. Прокопия Устьянского и совершали молебны. Так продолжалось до разрушения Введенской каменной церкви, под обломками которой оказался погребенным этот камень. А совсем недавно исполнилась многолетняя мечта православных села Бестужево.

Местные строители благодаря поддержке земляков со всей России и предпринимателю Виктору Бобину из деревни Левоплосское, построили деревянную церковь Рождества пресвятой Богородицы. Когда готовилась площадка под фундамент, бульдозер задел и вывернул огромный камень. Как же поразились и обрадовались старожилы села, узнав свой камень-крест...

Василий Прокопьевич рассказывал, что в Устьянах, как нигде дольше была развита традиционная роль бабушек и дедушек в воспитании ребенка в русской семье.

Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада – все под одной крышей, жили общим большим хозяйством. Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме как дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам сказки, потешки-прибаутки, а дедушки мастерили им различные игрушки.

А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания. А когда наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.

Очень хочется обратиться к современным бабушкам и дедушкам: дарите внукам свою мудрость, тепло и любовь. Не дайте русским семьям превратиться в американские. Где дедушки и бабушки после выхода на пенсию живут «для себя», а жизнь заканчивают в одиночестве в домах престарелых.

Во всех районах нашего региона есть свои уникальные и красивейшие места, но Устьяны поражают, этот край – будто притягивает магнитом. Чистые душой люди тут встречаются на каждом шагу, свою малую Родину все любят, в отдаленных деревнях и селах помнят, чтят свою историю и интересуются ею.

А по количеству деревянных подвесных мостов с Устьянами, наверное, никто не сможет соперничать. Опять же, где еще можно покушать продукты натуральные, экологически чистые, не опасаясь всякой химии? Сюда хочется возвращаться, еще и еще.

Есть тут и еще одна из главных достопримечательностей – спортивно-туристический комплекс «Малиновка», который приглашает всех любителей активного отдыха получить яркие, незабываемые впечатления в любое время года. Именно здесь находится Центр лыжного спорта Архангельской области. Чистый воздух соснового бора в центре Европейской тайги – это здоровье, бодрость духа и прекрасное настроение.

Здесь можно вдохнуть полной грудью чистый свежий воздух, увидеть роскошные ландшафты. На берегах рек и на склонах растут великаны северного леса – двухсотлетние ели и сосны. Их пушистые кроны играют на солнце зелено-голубой палитрой, будто хотят заманить в свои широкие объятия. Если закрыть глаза в чаще хвойного леса, то время как будто бы останавливается. Никакой суеты, есть только Вы и природа. Хруст свежевыпавшего снега под ногами и шепот ветра… Лепота!

В первую очередь меня, конечно, интересовало село Шангалы, где находится наша одноименная метеорологическая станция. Добраться до него совсем несложно, благодаря современной трассе М-8 из областного центра можно доехать на автомобиле за 6-7 часов.

Река здесь делает плавный поворот, образуя широкую подкову, внешней стороной врезающуюся в берег. На неширокой береговой террасе, изрезанной ручьями, и на пологих склонах холмов расположились дома деревень. Согласно преданию, дошедшего до нас от старожилов, село возникло на месте древнего чудского поселения у подножья холма, называемого в наши дни Иголкино. Еще в XIX веке здесь росли высокие могучие ели с длинными иголками, а в более отдаленные времена – глухой лес. Под холмом протекает ручей, впадающий в реку Устья. На его глинистых берегах, по всей вероятности, и возникло чудское поселение. Название села происходит от ручья Шангалец, от марийского слова «Шун» – глина, и «ойя» от вепсского слова река, ручей. В результате трансформаций в смешанной русско-финской речи поселение стало называться «Шаньгайлы», дошедшее до нас наименование – Шангалы.

Устьянские земли никогда не знали крепостного права. Традиционную хозяйственную деятельность устьяков составляли земледелие, скотоводство, рыболовство, охота, отхожие промыслы, ремесла. Но главным богатством устьянских волостей был хлеб. При этом славились практичностью хозяйствования, разумным общинным владением землёй.

Наиболее значительными среди художественных ремесел была резьба и роспись по дереву. Развитию ремесел способствовали ярмарки. На устье славились Введенская зимняя и Прокопьевская летняя ярмарки. Крестьяне местных сел держали извоз на Вологду, Северную Двину, Поморье. Местные купцы торговали в Архангельске, Великом Устюге, Москве и Нижнем Новгороде. Особенно большое значение в торговой жизни Устьянских волостей имела одна из крупнейших на русском Севере весенняя Благовещенская ярмарка.

Село Шангалы, исторически сложившийся центр Устьянских волостей. Самое первое сохранившееся упоминание о Шангалах относится к 1537 году. Тут, со времен колонизации Севера и по XVII век собирался Мирской Совет – высший судебный и законодательный орган власти в Устьянских волостях в то время. С середины XVI до конца XVII эта местность имела признанный Москвой статус самоуправления, а эффективность хозяйства была настолько высокой, что ставилась в пример остальным землям.

Есть еще одно волшебное место, которое посетит любой, кто хоть раз приедет сюда – подвесной мост, соединяющий два берега реки Устьи. Он словно бросает вызов любителям приключений. Метры пустоты под ногами, роскошный вид на устьянские дали и свежий ветер, едва раскачивающий канатную конструкцию – все это захватывает дух. Да-да…именно захватывает, ведь после такого душе уже не вырваться из крепких объятий этого чудесного края.

Валентин Козлов переехал в деревню Малиновка, что напротив села Шангалы не так давно, променял «каменные джунгли» и уехал из города в этот край. Рассказывает, что первый раз приехал сюда в начале восьмидесятых. Был комсомольским вожаком, потом уехал, а когда вышел на пенсию, то сразу же, не раздумывая вернулся сюда.

Открытые, часто обветренные лица местных жителей заметно отличаются от приезжих, а их непонятный сразу быстрый говор – лишний раз доказывает, что живут тут люди особенные и со своим укладом.

Как и местные северные лайки, порода которых проглядывает в каждой деревенской дворняге.

Дома в устьянских селах – особенные, срублены на века. Состоящие из трёх частей: жилая (дом), хозяйственная (поветь), а между ними – мост (крытая часть дома, переход между домом и поветью). Всё под одной крышей, включая баню и туалет. И это – не нынешнее изобретение, так было всегда!

Рядом с домом – «зимник». Маленькая избушка, куда уходили жить в сильный мороз, переставая топить основную избу. В результате чего сруб вымораживался. И никаких тараканов, никаких иных насекомых тут отродясь не могло прижиться. Большинство современных изб – жалкие скелеты прошлого.

На метеостанции

М-2 Шангалы была открыта 4 ноября 1935года по программе II разряда. Местоположение метеорологической площадки характерно для окружающей пересеченной холмистой местности.

Начальник М-2 Шангалы Василий Порошин встретил меня, как старого знакомого. На метеостанции меня уже заждались. За то время, пока мы не виделись, у него родились два сына, с чем я не преминул его поздравить.

Инспекция шла в рабочем режиме, на метеостанции все сотрудники имеют большой стаж и опыт работы, а начальник уже более тридцати лет возглавляет свой дружный коллектив. Конечно, были мелкие недочеты, но все они, в основном, исправлены практически сразу. Было видно, что работа на метеостанции поставлена на «отлично». За прошлый год средняя оценка была «4,9».

– Василий Прокопьевич, как стали метеорологом?

– От несчастной любви,– улыбается Порошин.

– А если серьезно?

– Когда учился в восьмом классе, то безответно влюбился в свою молоденькую учительницу. Она была меня старше лет на десять, но меня это не остановило. Я решил откровенно поговорить с ней, учительница мне все объяснила, почему мы не можем быть вместе. Убитый горем, шел я по улице, думал, что неплохо было бы уехать куда-нибудь подальше, и тут на глаза мне попалась небольшая брошюра, в которой рассказывалось об Алексинском гидрометеорологическом техникуме.

– Решили, что с глаз долой – из сердца вон!

– Точно так. Три с половиной года учебы промчалось незаметно, вернулся в родные края дипломированным специалистом на должность техника-метеоролога. Набравшись опыта, через несколько лет был назначен начальником станции... Мне было всего двадцать один год. С тех пор верен нашей Гидрометслужбе. Потом заочно окончил наш Ленинградский гидрометеорологический институт.

– Какие проблемы на станции?

– Самая большая проблема – это состояние дома. Ему уже за шестьдесят лет, ни разу капитально не ремонтировался. Посыпалось буквально все, видно ресурс свой выработал. Хотя сам сруб еще постоит, на совесть делали, пару нижних венцов и сваи только заменить...

За разговорами выяснилось, что Василий Прокопьевич очень увлекается историей своего родного края. И когда инспекция подошла к своему логическому завершению, сделаны выводы и даны необходимые рекомендации, а до отправления автобуса еще было много времени, начальник метеостанции предложил показать мне родные края более детально. В частности побывать в отдаленных деревнях и селах района, да и еще с комментариями местных жителей.

Ну что же... поехали!

Село XXI века

Совсем неподалеку от Шангал находится село Березник. Знаменито оно тем, что там родился и проживает знаменитый устьянский лесопромышленник Владимир Буторин. Поговаривают, что его давно не оставляет мечта сделать Березник сердцем жизни всего района.

Действительно, село при первом взгляде вызывает благоприятное впечатление, несмотря на свои небольшие размеры и малолюдность. Бросается в глаза ярко выраженный «агитпроп» – плакаты и билборды с признанием в любви и верности Березнику. Тут даже на субботник выходят по первому зову. Наверное, подобная наглядность лишний раз укрепляет сельчан в их патриотических чувствах.

Главная достопримечательность – храм в честь Георгия Победоносца, построенный в 2011 году на средства предпринимателей и общественности. Внешним обликом церковь больше смахивает на помпезный деловой центр – по крайней мере, при осмотре фасада можно четко определить несвойственные для религиозного учреждения элементы архитектуры. Но оригинальность добавляет привлекательности.

Так же, как и сооруженный неподалеку Парк Любви, ресторан, пруд с фонтанчиком и прогулочной зоной. А совсем недавно в устьянском Березнике за девять месяцев вырос красавец Ледовый Дворец. Как чётко подметила Ирина Роднина на открытии, назвав это спортивное сооружение «Храм спорта»!

И это еще не все, планируются построить еще Дворец культуры в Березнике и интернат для школы хоккея на 200 ребятишек, собрать их со всей области, чтобы они обучались хоккею, еще планируют создать школу фигурного катания, сейчас проектируют аквапарк с бассейнами. Кстати, именем Владислава Третьяка и Ирины Родниной решено назвать будущие школы хоккея и фигурного катания.

Березник еще называют селом XXI века.

Усадьба Ломоноса

В двадцати верстах от села Шангалы находится деревня Дубровская, в народе ее все называют село Орлово, так уж сложилось исторически.

Расположено оно на левом высоком и крутом берегу реки Устья. Интересна легенда этого населенного пункта: «Собрались мужики под Вежой (деревня выше по течению) и стали думать, где новую деревню строить. И придумали отпустить по Устье бревно. Где оно к берегу пристанет, там и строить. Оттолкнули бревно от берега. Плывет оно – мужики следом идут. Вот пристало бревно к берегу – не понравилось мужикам то место, вновь оттолкнули, снова следом пошли. И опять не понравилось место, куда приткнулось бревно. Третий раз пустили его по течению, и пристало бревно к высокому и крутому берегу. Тут и решили строить». Может, действительно так и было, и был среди первопроходцев мужик по имени Орёл.

Дата возникновения новой деревни – середина XVI века, именно с этого времени идёт история местного самоуправления на Устье.

Но главное – это уникальная природа, окружающая село. С севера – крутые угоры, прикрывающие деревню от холодных северных ветров. Деревянный мост – визитная карточка села. Спокойная речка Устья, в которой водится рыба, а с прекращением молевого сплава – и раки, что говорит об исключительной чистоте воды.

Более Тридцати лет работает библиотекарем в деревне Дубровская МО «Орловское» Ольга Владимировна Кокорина.

Конечно, в первую очередь, она выдает и принимает книги, проводит различные мероприятия с читателями. Но помимо того, с 2003 года вместе с такими подвижницами, как Светлана Васильевна Кононова и Наталья Юрьевна Рычихина ведет работу по сохранению и возрождению наследия: традиции, ремесла, фольклор, история и культура русских деревень. Мы держим путь к ней, во-первых, ключи от «Дома Ломоноса» у нее, во-вторых – Ольга Владимировна родственница Василия Прокопьевича.

– В районе уже многие знают легенду о Девятибратском, о девяти братьях-разбойниках, превращенных в камни,– рассказывает Ольга Владимировна. – А юным краеведам показал это место уроженец деревни Большой Наволок Николай Петрович Засухин. Раньше можно было на машине проехать, сейчас дорога плохая, 3-4 км приходится идти пешком. Но число желающих не убывает, ходят на экскурсии охотно.

Родилась идея создать дом-музей, вернее, усадьбу, имя которой дали в честь кузнеца Ломоноса, воскресив еще одну добрую легенду. Орловская земля славилась мастерами кузнечного дела.

Название «Усадьба Ломоноса» ничего общего не имеет с великим ученым. «Ломоносами» в Орлово называли уважаемых мастеров – кузнецов по фамилии Заостровцевы. А прозвище они получили за удивительное внешнее сходство со знаменитым помором, природную смекалку, золотые руки и трудолюбие. Заостровцев Петр Павлович – потомственный кузнец, его отец Павел Петрович – тоже кузнец.

Ломоносова усадьба – это музей крестьянского быта, где все экспонаты можно увидеть в действии.

В доме сделана русская печь – битуха (глинобитная печь). Чтоб не утратить и возобновить кузнечное ремесло, на территории усадьбы построили кузницу. Кроме кузницы действует Дом ремесел. Проект «Усадьба Ломоноса» написали Наталья Рычихина и Екатерина Ярина. Теперь в Орлово это главный экскурсионный объект, включенный в туристическую карту района.

Помимо музейного дела мы развиваем фольклорное направление,– говорит Ольга Владимировна. – Собираем старинные песни, перенимаем танцы. Уже есть результаты...

Село Бестужево

А мы едем все дальше на север, туда, где река Устья делает в среднем своем течение крутой поворот, и в этом же месте в нее впадают две лесные речушки Верюга и Сенюга. Не удивительно, что издревле здесь селились люди.

На территории нынешнего села Бестужево археологи находили предметы утвари и орудия труда, относящиеся к нескольким тысячелетиям до нас. Удобное сообщение по воде, лес, бывший источником пропитания и строительного материала, привлекали людей. Долгое время поселенье своим названьем было обязано реке Верюге и называлось – Верюжское. И православный приход также назывался Верюжским.

У названия Бестужево есть несколько версий. По одной – в этих местах когда-то начальствовал боярин Бестужев, по другой – здесь жили люди, не боявшиеся холода (морозы зимой в 40 градусов не редкость). Люди в этом селе, как и большинство русских людей на севере, жили в единстве с природой и Богом, и это помогало им в жизни, и формировало определенные характеры. Иностранный путешественник написал о людях архангельских мест – «...Бабы ликом красивы, добродушны, а мужики открыты, работящие, в слове своем крепки».

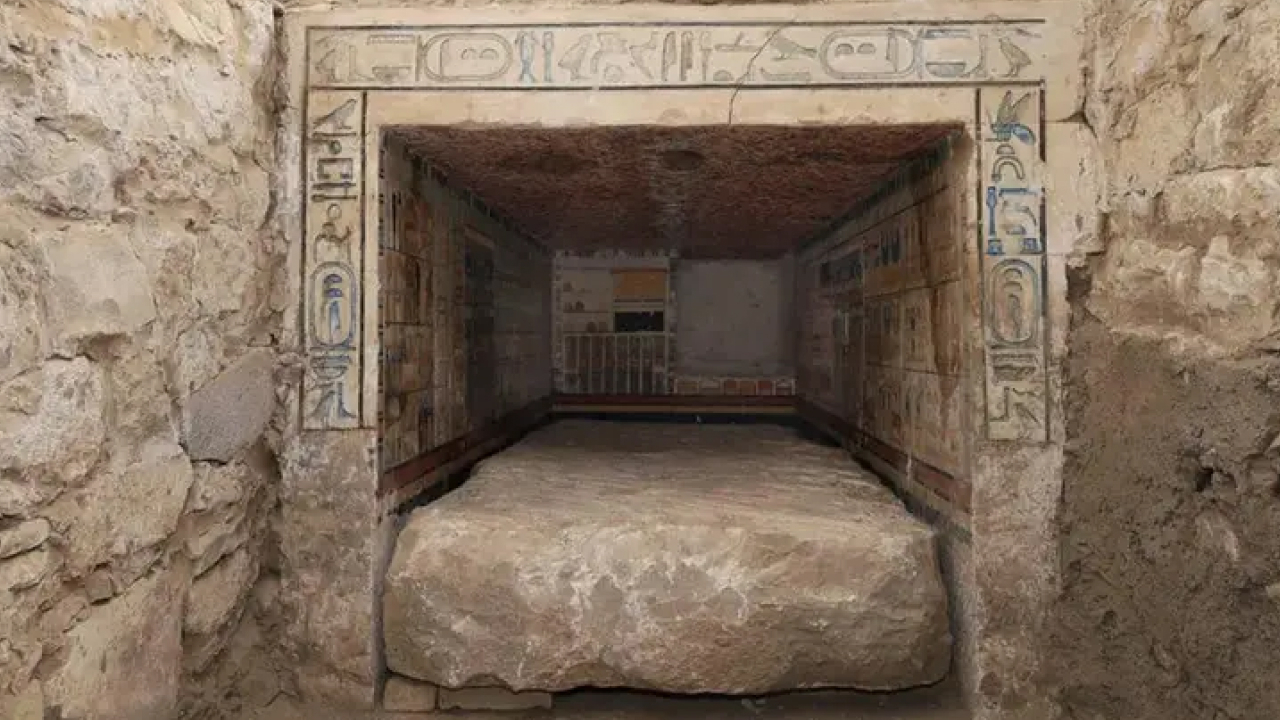

В основном жители занимались крестьянским трудом, все окружающие земли распахивались. А с какой любовью и мастерством делалась утварь и орудия труда из дерева, бересты, ивовых прутьев. Около 1640 года произошло событие, на долгое время определившее историю села. У стены Введенского храма «земля издаде» и жителями села были обнаружены в ивовом гробу нетленные мощи, принадлежавшие, вероятно, юноше или молодому мужчине. От мощей исходил благоухающий запах. Необычное событие заставило предположить, что мощи принадлежат неизвестному праведнику. Стали происходить исцеления одержимых недугами и для мощей построили часовню. Вскоре крестьянину Савелию Онтропову во сне явился человек и назвался Прокопием и велел для мощей сделать новый гроб. Поскольку исцеления от мощей продолжались, ширилась вера в Прокопия Праведного Устьянского.

К XIX веку на высоком берегу реки встали два храма – каменный теплый Введенский храм и деревянный холодный – Рождества Богородицы, где в раке находились мощи Прокопия Праведного. Рядом с ними построили гостиницу для богомольцев. Праздник в честь Прокопия Праведного отмечался 8 июля (21 июля по новому стилю) Прихожане накануне налагали на себя недельный пост, а во время праздника вели себя «трезво, чинно и спокойно, имели воздержание от пьянства, плясок и песен».

С приходом советской власти приход был ликвидирован, а мощи Прокопия в январе 1939 года уничтожены. Каменная церковь была разобрана на кирпич в 1947 году, а Рождественская, уже полусгнившая, сгорела весной 1994 года.

В гостинице был устроен клуб, коим он до сих пор и остается.

Примерно 150 лет назад жители с. Бестужево обнаружили в четырех километрах от своего села большой камень с очертаниями креста. Многотонный камень они прикатили к своим православным храмам, потому, что давным-давно у этого камня крестились их предки.

Два раза в год священнослужители выносили на камень раку св. Прокопия Устьянского и совершали молебны. Так продолжалось до разрушения Введенской каменной церкви, под обломками которой оказался погребенным этот камень. А совсем недавно исполнилась многолетняя мечта православных села Бестужево.

Местные строители благодаря поддержке земляков со всей России и предпринимателю Виктору Бобину из деревни Левоплосское, построили деревянную церковь Рождества пресвятой Богородицы. Когда готовилась площадка под фундамент, бульдозер задел и вывернул огромный камень. Как же поразились и обрадовались старожилы села, узнав свой камень-крест...

Культ семьи

Василий Прокопьевич рассказывал, что в Устьянах, как нигде дольше была развита традиционная роль бабушек и дедушек в воспитании ребенка в русской семье.

Семьи на Руси состояли, как правило, из нескольких колен: прадеды, деды, молодые и их чада – все под одной крышей, жили общим большим хозяйством. Молодые родители, занимались хозяйственными работами. В отношении детей от них не требовалось ничего особенного, кроме как дарить своим детям любовь и заботу. А уж пестованием да воспитанием занимались бабушки и дедушки. Бабушка рассказывала внучатам сказки, потешки-прибаутки, а дедушки мастерили им различные игрушки.

А молодые родители, в отличие от современных, слушались старших в вопросах воспитания и ухода за ребёнком. Ведь у бабушек и дедушек был уже немалый опыт в воспитании многих детей, а еще у них больше терпения и понимания. А когда наступала старческая немощность, то уже подросшие внучата, ухаживали за своими дедушками и бабушками, постигая науку терпения, заботы и любви.

Очень хочется обратиться к современным бабушкам и дедушкам: дарите внукам свою мудрость, тепло и любовь. Не дайте русским семьям превратиться в американские. Где дедушки и бабушки после выхода на пенсию живут «для себя», а жизнь заканчивают в одиночестве в домах престарелых.

Возвращаться – хорошая примета...

Во всех районах нашего региона есть свои уникальные и красивейшие места, но Устьяны поражают, этот край – будто притягивает магнитом. Чистые душой люди тут встречаются на каждом шагу, свою малую Родину все любят, в отдаленных деревнях и селах помнят, чтят свою историю и интересуются ею.

А по количеству деревянных подвесных мостов с Устьянами, наверное, никто не сможет соперничать. Опять же, где еще можно покушать продукты натуральные, экологически чистые, не опасаясь всякой химии? Сюда хочется возвращаться, еще и еще.

Есть тут и еще одна из главных достопримечательностей – спортивно-туристический комплекс «Малиновка», который приглашает всех любителей активного отдыха получить яркие, незабываемые впечатления в любое время года. Именно здесь находится Центр лыжного спорта Архангельской области. Чистый воздух соснового бора в центре Европейской тайги – это здоровье, бодрость духа и прекрасное настроение.

Здесь можно вдохнуть полной грудью чистый свежий воздух, увидеть роскошные ландшафты. На берегах рек и на склонах растут великаны северного леса – двухсотлетние ели и сосны. Их пушистые кроны играют на солнце зелено-голубой палитрой, будто хотят заманить в свои широкие объятия. Если закрыть глаза в чаще хвойного леса, то время как будто бы останавливается. Никакой суеты, есть только Вы и природа. Хруст свежевыпавшего снега под ногами и шепот ветра… Лепота!

Читайте также