Велопутешествие Нижний Новгород - Казань. Часть 3

Чебоксары – довольно крупный город. С довольно развитым велосипедным движением. Уже в пригороде началась специальная велодорожка, на протяжении которой периодически попадались велопрокаты. Всё ближе к центру города состояние велодорожки постепенно ухудшалось, а потом она и вовсе закончилась… Мы оказались в самом центре города, где сооружена скульптура Матери-Покровительницы. Монумент установлен на древнем холме. «Мать-Покровительница», обнимающая город Чебоксары, но одновременно с этим руки Матери как будто дают благословения, оберегают и защищают жителей от невзгод. Это главная достопримечательность Чебоксар и расположена она в исторической части города. Памятник посвящен Матери, незримо охраняющей духовные ценности чувашского народа. Мать-Покровительница является символом Чувашской республики и звучит как «Анне-Пирёшти». На постаменте закреплена табличка с надписью: «Благословенны дети мои, живущие в мире и любви».

Отсюда хорошо просматриваются, расположенные рядом 2 церкви: Церковь Михаила Архангела и Успенская церковь.

Здесь же неподалеку находится памятник Шаляпину, торговые ряды сувениров и музей пива.

Фото: Скульптура Матери-Покровительницы

Фото: Памятник 12 стульев

Чувашский народ отводит значительную роль пиву. Музей пива являет собой музей истории пивоварения в Чувашии. Президент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров в одном из интервью роль этого пенного напитка в национальной культуре определил следующими словами: «Это молитва, это песня чувашского народа».

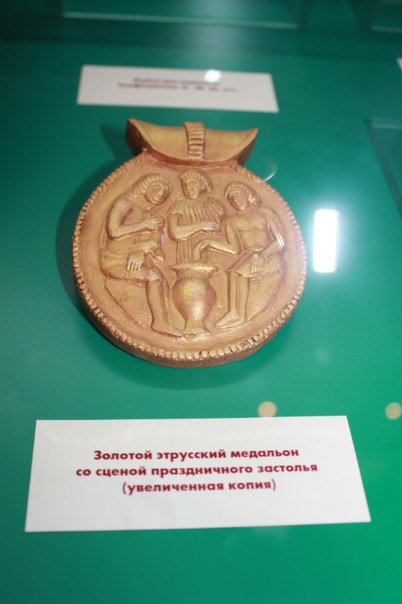

На выставке в музее можно детально проследить путь пива из Месопотамии в Европу.

Ключевое место в экспозиции "Европа. Средние века" принадлежит сказочному королю Гамбринусу, изображённому на панно. Именно этого героя пивовары считают своим покровителем.

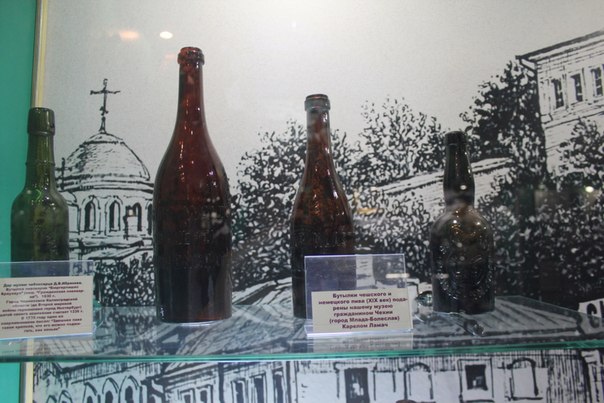

Вместе с тем музей пива повествует о пивоварении в России. Нелёгкая и сложная судьба была у этого многими любимого пенного напитка в России. Долгое время оно не могло завоевать статус общенационального напитка.

XIX века. (http://www.101hotels.ru/main/cities/CHeboksari/points/museums/muzei_piva)

Противоположный берег Волги всю дорогу заманчиво привлекал нас песочными пляжами и густым зелёным лесом. И наконец-то по мосту мы переправились через Волгу. На мосту расположена ГЭС. И охранник нас предупредил, что проезжая по мосту нельзя останавливаться и фотографировать. Большая гидроэлектростанция построена на Волге. Здесь, проехав мост и спустившись вниз к деревни, мы и расположились на ночевку. Вечером включили подсветку ГЭС, и мы любовались освещением над водой. А когда проплывали моторные лодки, то отражение становилось ещё более красочным, как бы пересеченное волнами. А на утро здесь какие-то большие рыбы плавали на поверхности воды, высунув плавники. Сначала была одна рыбина, а потом их уже было несколько штук. И большие черные плавники плавали зигзагом по поверхности, иногда сверкая своими чешуйками.

Фото: Вечерняя Волга

Фото: Мытьё посуды

Фото: Плавники рыб

На утро мы двинулись в путь, но перед нами была большая неожиданность. Также как хороши песочные пляжи, в такой же степени оказалась песочная почва лесов. А для велосипеда пески – это труднопреодолимая преграда, которая сильно тормозит движение, а в некоторых случаях совсем останавливает. Приходится слазить с велосипеда и идти пешком.

Здесь я встретила "свою деревню", которое называется, как моё имя.

Фото: Моя деревня

Фото: Закат

Фото: Вечерний лагерь

Фото: Башня в Звенигово

Фото: Домики в Звенигово

По дороге заехали помыться в речке, чем то напоминающую наш Ик. Вода в нем такая же рыжая и холодная.

Фото: Речка

Фото: Место обеда у реки

Фото: Последняя ночевка

По пути заехали в Раифский монастырь. Он располагается прямо за территорией Волжско-Камского заповедника. И путь к нему проходит по асфальтированной дороге, по которой запрещается сворачивать на территорию заповедника.

Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышается над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа...Сегодня трудно однозначно утверждать, что оно дословно означало. Но, учитывая то, что через эти места проходил путь "сынов Израилевых" из Египта на землю Ханаанскую, можно предположить его древнееврейское происхождение. Как бы то ни было, но именно здесь в IV веке развернулись трагические события, связанные с мученической гибелью монахов-старцев от рук варваров. Образ этой святой обители вырисовывается довольно явственно в виде небольшой каменной церкви, квадратной в основании и с приподнятым над землей входом. По сути своей это была башня, совмещавшая в себе место для богослужения и убежище при опасности. Именно в ней и приняло мученическую смерть большинство из 43 монахов, проживавших в то время в Раифе. Известно, что в 4 веке произошло переселение из Ливийской пустыни в долину Нила языческих племен ноба. Однажды небольшие их отряды переправились через Суэцкий пролив и учинили разбой на Синайском побережье. Ноба почти одновременно напали на монахов Синайской горы и монахов Раифы.Во время этих событий в Раифе жило 43 монаха, многие из старцев провели там по 50-60 лет. Захватившие их варвары сначала пытали монахов, требуя золота, а затем убили 39 человек.Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых.И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую....Восстановление Раифского Богородицкого монастыря началось в июне 1990 года, когда игумен Всеволод, ныне архимандрит, наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря, Почетный Академик Российской Академии Гуманитарных наук, кавалер ордена Дружбы Народов, а тогда настоятель Петропавловской церкви города Зеленодольска, возвращался со священниками своего храма из Казанского епархиального управления. В этот день он решил осмотреть древнюю Раифскую обитель, находящуюся в 4-х километрах от трассы Казань - Зеленодольск. Батюшка давно уже слышал об этом месте от своих прихожан, которые помнили её еще до упразднения. Их описания живописного места, в котором она находилась и той особенной благодатной атмосферы Раифы, которую они хранили в сердцах своих, побуждали его увидеть монастырь своими глазами. (http://www.raifa.ru/).

А вот и неподалёку Казань. Конечная точка нашего велопутешествия. В Казань мы заехали со стороны промышленной зоны, а именно кирпичного завода. На велосипедах здесь проезжать не очень приятно: пыль, грязь, своеобразный запах, грузовые машины и др… Но оказался в этом и небольшой плюс – мы сразу как-то быстро оказались почти в центре города, рядом с вокзалом. Времени у нас до отправления поезда было предостаточно – аж целых 3 дня. И поэтому нам не спеша удалось посмотреть город, посетить музеи, погулять по улицам Казани.

Первым делом мы отправились в Казанский кремль. Прогулка была пешая по скверу Баумана. Пешеходная улица в центре, где можно побродить, посмотреть, перекусить, если проголодался.

Фото: Фонтан

Фото: Милый пёс

Фото: Прокат велосипедов

Фото6 Часы

Су анасы – Водяная, героиня сказки татарского поэта (которого иногда называют "татарским Пушкиным")

Фото: Татарская русалка

Фото: Колокольни Богоявленского собора

Фото: Голуби

Фото: Карета

Немногие знают, что когда-то, по приказу Екатерины II, 30 казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург в царские покои. Произошло это после визита Екатерины в Казань, когда она заметила отсутствие мышей в городе. Таким образом, коты помогли извести грызунов. В память о событиях тех дней и появились эти два оригинальных достопримечательности-коты-памятники. Один из них теперь находится на улице Баумана, а второй был открыт за несколько месяцев до этого на берегу озера в Раифском монастыре.

Фото: Казанский Кот

К тысячелетию города в самом центре Казани, у театра им. Г. Камала, разместился сказочный каскад фонтанов, вода, подсвеченная тысячами цветных ламп, танцует под музыку, то смиренно утихая, то снова поднимаясь ввысь. Рядом расположились многочисленные скамейки для комфортного наблюдения за этой достопримечательностью. Все это расположено на берегу озера Кабан, где недалеко от берега оборудовали огромные фонтаны, подсвечиваемые движущимися лучами прожекторов и цветными лампами, расположенными прямо в озере.

Фото: Сеть фонтанов

Фото: Черт

Фото: Петропавловский Собор

Казанский кремль — главная достопримечательность столицы Татарстана, которую без преувеличения можно назвать «сердцем» города. Это огромный комплекс, в котором гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские культурные традиции. После недолгих дебатов ученые пришли к выводу, что первые поселения на территории Кремля относятся к рубежу X-XI в. Соответственно и возраст Кремля отсчитывают с этих пор. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жемчужиной Казанского Кремля поэтично называют архитектурный символ Казани — башню Сююмбике, которая, кроме своей исторической значимости, также известна, как объект городской мифологии. Это одна из так называемых «падающих» башен.

Мечеть Кул-Шариф в Казани — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе, который располагается на территории Казанского Кремля. Своё название мечеть получила в честь Кул-Шарифа — последнего имама сеида разрушенного храма.

Фото: Вход в Кремль

Фото: Здание Правительства

Фото: Ворота Правительства

Посетили и Национальный музей Республики Татарстан. Он насчитывает около 800 тысяч экспонатов. Среди наиболее ценных — египетская и античная коллекция, коллекции золотых монет, древних свитков, рукописных книг, мемориальных вещей деятелей татарской литературы.

Фото: Здание музея

Одна из неоднозначных, но чрезвычайно эффектных современных достопримечательностей центра Казани — Дворец земледельцев, построенный в 2010 году. Название связано с тем, что во Дворце земледельцев располагается Министерство сельского хозяйства республики Татарстан.

В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий, как назвал его автор Ильдар Мансавеевич Ханов, человек удивительного душевного и творческого таланта, «блаженный» в лучшем понимании этого слова.

Отсюда хорошо просматриваются, расположенные рядом 2 церкви: Церковь Михаила Архангела и Успенская церковь.

Здесь же неподалеку находится памятник Шаляпину, торговые ряды сувениров и музей пива.

Фото: Скульптура Матери-Покровительницы

Фото: Памятник 12 стульев

Чувашский народ отводит значительную роль пиву. Музей пива являет собой музей истории пивоварения в Чувашии. Президент Чувашской Республики Николай Васильевич Федоров в одном из интервью роль этого пенного напитка в национальной культуре определил следующими словами: «Это молитва, это песня чувашского народа».

На выставке в музее можно детально проследить путь пива из Месопотамии в Европу.

Ключевое место в экспозиции "Европа. Средние века" принадлежит сказочному королю Гамбринусу, изображённому на панно. Именно этого героя пивовары считают своим покровителем.

Вместе с тем музей пива повествует о пивоварении в России. Нелёгкая и сложная судьба была у этого многими любимого пенного напитка в России. Долгое время оно не могло завоевать статус общенационального напитка.

XIX века. (http://www.101hotels.ru/main/cities/CHeboksari/points/museums/muzei_piva)

Противоположный берег Волги всю дорогу заманчиво привлекал нас песочными пляжами и густым зелёным лесом. И наконец-то по мосту мы переправились через Волгу. На мосту расположена ГЭС. И охранник нас предупредил, что проезжая по мосту нельзя останавливаться и фотографировать. Большая гидроэлектростанция построена на Волге. Здесь, проехав мост и спустившись вниз к деревни, мы и расположились на ночевку. Вечером включили подсветку ГЭС, и мы любовались освещением над водой. А когда проплывали моторные лодки, то отражение становилось ещё более красочным, как бы пересеченное волнами. А на утро здесь какие-то большие рыбы плавали на поверхности воды, высунув плавники. Сначала была одна рыбина, а потом их уже было несколько штук. И большие черные плавники плавали зигзагом по поверхности, иногда сверкая своими чешуйками.

Фото: Вечерняя Волга

Фото: Мытьё посуды

Фото: Плавники рыб

На утро мы двинулись в путь, но перед нами была большая неожиданность. Также как хороши песочные пляжи, в такой же степени оказалась песочная почва лесов. А для велосипеда пески – это труднопреодолимая преграда, которая сильно тормозит движение, а в некоторых случаях совсем останавливает. Приходится слазить с велосипеда и идти пешком.

Здесь я встретила "свою деревню", которое называется, как моё имя.

Фото: Моя деревня

Фото: Закат

Фото: Вечерний лагерь

Фото: Башня в Звенигово

Фото: Домики в Звенигово

По дороге заехали помыться в речке, чем то напоминающую наш Ик. Вода в нем такая же рыжая и холодная.

Фото: Речка

Фото: Место обеда у реки

Фото: Последняя ночевка

По пути заехали в Раифский монастырь. Он располагается прямо за территорией Волжско-Камского заповедника. И путь к нему проходит по асфальтированной дороге, по которой запрещается сворачивать на территорию заповедника.

Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышается над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа...Сегодня трудно однозначно утверждать, что оно дословно означало. Но, учитывая то, что через эти места проходил путь "сынов Израилевых" из Египта на землю Ханаанскую, можно предположить его древнееврейское происхождение. Как бы то ни было, но именно здесь в IV веке развернулись трагические события, связанные с мученической гибелью монахов-старцев от рук варваров. Образ этой святой обители вырисовывается довольно явственно в виде небольшой каменной церкви, квадратной в основании и с приподнятым над землей входом. По сути своей это была башня, совмещавшая в себе место для богослужения и убежище при опасности. Именно в ней и приняло мученическую смерть большинство из 43 монахов, проживавших в то время в Раифе. Известно, что в 4 веке произошло переселение из Ливийской пустыни в долину Нила языческих племен ноба. Однажды небольшие их отряды переправились через Суэцкий пролив и учинили разбой на Синайском побережье. Ноба почти одновременно напали на монахов Синайской горы и монахов Раифы.Во время этих событий в Раифе жило 43 монаха, многие из старцев провели там по 50-60 лет. Захватившие их варвары сначала пытали монахов, требуя золота, а затем убили 39 человек.Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены православной церковью к лику святых.И вот, тринадцать веков спустя, монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую....Восстановление Раифского Богородицкого монастыря началось в июне 1990 года, когда игумен Всеволод, ныне архимандрит, наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря, Почетный Академик Российской Академии Гуманитарных наук, кавалер ордена Дружбы Народов, а тогда настоятель Петропавловской церкви города Зеленодольска, возвращался со священниками своего храма из Казанского епархиального управления. В этот день он решил осмотреть древнюю Раифскую обитель, находящуюся в 4-х километрах от трассы Казань - Зеленодольск. Батюшка давно уже слышал об этом месте от своих прихожан, которые помнили её еще до упразднения. Их описания живописного места, в котором она находилась и той особенной благодатной атмосферы Раифы, которую они хранили в сердцах своих, побуждали его увидеть монастырь своими глазами. (http://www.raifa.ru/).

А вот и неподалёку Казань. Конечная точка нашего велопутешествия. В Казань мы заехали со стороны промышленной зоны, а именно кирпичного завода. На велосипедах здесь проезжать не очень приятно: пыль, грязь, своеобразный запах, грузовые машины и др… Но оказался в этом и небольшой плюс – мы сразу как-то быстро оказались почти в центре города, рядом с вокзалом. Времени у нас до отправления поезда было предостаточно – аж целых 3 дня. И поэтому нам не спеша удалось посмотреть город, посетить музеи, погулять по улицам Казани.

Первым делом мы отправились в Казанский кремль. Прогулка была пешая по скверу Баумана. Пешеходная улица в центре, где можно побродить, посмотреть, перекусить, если проголодался.

Фото: Фонтан

Фото: Милый пёс

Фото: Прокат велосипедов

Фото6 Часы

Су анасы – Водяная, героиня сказки татарского поэта (которого иногда называют "татарским Пушкиным")

Фото: Татарская русалка

Фото: Колокольни Богоявленского собора

Фото: Голуби

Фото: Карета

Немногие знают, что когда-то, по приказу Екатерины II, 30 казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург в царские покои. Произошло это после визита Екатерины в Казань, когда она заметила отсутствие мышей в городе. Таким образом, коты помогли извести грызунов. В память о событиях тех дней и появились эти два оригинальных достопримечательности-коты-памятники. Один из них теперь находится на улице Баумана, а второй был открыт за несколько месяцев до этого на берегу озера в Раифском монастыре.

Фото: Казанский Кот

К тысячелетию города в самом центре Казани, у театра им. Г. Камала, разместился сказочный каскад фонтанов, вода, подсвеченная тысячами цветных ламп, танцует под музыку, то смиренно утихая, то снова поднимаясь ввысь. Рядом расположились многочисленные скамейки для комфортного наблюдения за этой достопримечательностью. Все это расположено на берегу озера Кабан, где недалеко от берега оборудовали огромные фонтаны, подсвечиваемые движущимися лучами прожекторов и цветными лампами, расположенными прямо в озере.

Фото: Сеть фонтанов

Фото: Черт

Фото: Петропавловский Собор

Казанский кремль — главная достопримечательность столицы Татарстана, которую без преувеличения можно назвать «сердцем» города. Это огромный комплекс, в котором гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские культурные традиции. После недолгих дебатов ученые пришли к выводу, что первые поселения на территории Кремля относятся к рубежу X-XI в. Соответственно и возраст Кремля отсчитывают с этих пор. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Жемчужиной Казанского Кремля поэтично называют архитектурный символ Казани — башню Сююмбике, которая, кроме своей исторической значимости, также известна, как объект городской мифологии. Это одна из так называемых «падающих» башен.

Мечеть Кул-Шариф в Казани — главная мечеть Татарстана, один из самых крупнейших мусульманских храмов в Европе, который располагается на территории Казанского Кремля. Своё название мечеть получила в честь Кул-Шарифа — последнего имама сеида разрушенного храма.

Фото: Вход в Кремль

Фото: Здание Правительства

Фото: Ворота Правительства

Посетили и Национальный музей Республики Татарстан. Он насчитывает около 800 тысяч экспонатов. Среди наиболее ценных — египетская и античная коллекция, коллекции золотых монет, древних свитков, рукописных книг, мемориальных вещей деятелей татарской литературы.

Фото: Здание музея

Одна из неоднозначных, но чрезвычайно эффектных современных достопримечательностей центра Казани — Дворец земледельцев, построенный в 2010 году. Название связано с тем, что во Дворце земледельцев располагается Министерство сельского хозяйства республики Татарстан.

В 1994 году в Казани стало строиться необычное по всем меркам архитектурное сооружение — Храм всех религий, как назвал его автор Ильдар Мансавеевич Ханов, человек удивительного душевного и творческого таланта, «блаженный» в лучшем понимании этого слова.

Читайте также