Лев Толстой в Европе

Первым пунктом стала столь привлекательная для русских столица Франции. Хотя дорога заняла «одиннадцать дней езды без остановок», Лев Николаевич сообщил сестре, что «путешествие по железным дорогам — наслаждение». Впереди был Париж, Швейцария, Италия... Что особенно впечатлило классика?

Париж: забавные французики

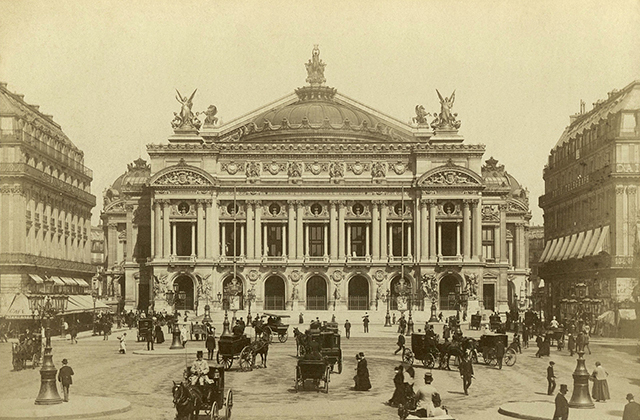

В первый же вечер, 21 февраля, гостя втянуло в столичный круговорот: вместе с Некрасовым и Тургеневым он оказался на традиционном бале-маскараде в Гранд-опера. Первая реакция: «Бешенство». Но затем он пишет сестре: «Забавны французики ужасно и чрезвычайно милы своей искренней веселостью, доходящей здесь до невероятных размеров».

Толстой поселился в одном из аристократических кварталов, сначала в отеле Le Meurice на улице Риволи, позже в доме №206, в пансионе, располагавшемся неподалеку от Лувра. Ему, ощущавшему пробелы в своем образовании, такое соседство оказалось кстати. Среди прочего он отмечал полотна Рембрандта, у которого «энергические, сильные лица», Леонардо да Винчи и Мурильо.

Лувром, естественно, дело не ограничилось: Толстой посещал все положенные парижские достопримечательности, но выводы делал свои. Так, после осмотра комплекса Дома инвалидов XIV века, где находится роскошный саркофаг Наполеона I, он заявил, что «обоготворение злодея ужасно». Увидев гордость французов, собор Парижской Богоматери, походя заметил: «Notre Dame. Дижонская лучше» (имея в виду собор Сен-Бенинь в Дижоне, где недавно побывал с Тургеневым). Царившую на знаменитой бирже обстановку охарактеризовал коротко: «Биржа — ужас».

Толстой успевал получать удовольствие и от одиночества. Иногда он по полдня проводил в омнибусах, забавляясь наблюдениями, «шлялся по улицам». «Толстой... глядит на все, помалчивая и расширяя глаза», — писал Тургенев

Он посещал лекции в Сорбонне и Коллеж де Франс. Педантично отсматривал репертуар театров, кратко отмечая: «Скупой» Мольера — «отлично», комедия Расина Plaideurs — «дрянь», «Женитьба Фигаро» — «очень славно». Был впечатлен музыкой: «Я не слыхал такого совершенного музыкального исполнения, как на концертах в Парижской консерватории». Сообщал в письмах, что «доволен и счастлив» и его «невежество не безнадежно».

Кроме того, Толстой успевал получать удовольствие и от одиночества. Иногда он по полдня проводил в омнибусах, забавляясь наблюдениями, «шлялся по улицам». «Толстой... глядит на все, помалчивая и расширяя глаза», — писал Тургенев. Кстати, судя по записям в парижских дневниках, их связывали непростые отношения: от «он дурной человек, по холодности и бесполезности, но очень художественно-умный и никому не вредящий» до «прощаясь с ним, я, уходя от него, — плакал о чем-то. Я его очень люблю. Он сделал и делает из меня другого человека».

Одной из главных прелестей здешней жизни Лев Николаевич счел чувство социальной свободы, «о которой, не испытав ее, судить невозможно». В начале апреля он сообщал критику Василию Боткину: «...Не предвижу того времени, когда этот город потеряет для меня интерес и эта жизнь свою прелесть». Но вскоре все изменилось.

Париж — Женева: бегство

6 апреля Толстой пишет Боткину: «Я имел глупость и жестокость ездить нынче утром смотреть на казнь. <...> Это зрелище мне сделало такое впечатление, от которого я долго не опомнюсь. Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновение убили сильного, свежего, здорового человека». Тот ужас, который он испытал, когда «голова отделилась от тела и то и другое врозь застучало в ящике», останется с ним на всю жизнь. Он расскажет о нем в автобиографической «Исповеди» и в трактате «Так что же нам делать?».

Париж, этот почти рай, разом потерял всю свою прелесть, знак плюс изменился на минус. В так и не отправленном письме Тургеневу он писал: «Я прожил 11/2 месяца в содоме, и у меня на душе уж много наросло грязи <…> и гильотина, и праздность, и пошлость». К удивлению друзей, Толстой спешно покинул столицу Франции. В письме своей «дорогой тетеньке» Татьяне Ергольской он, правда, не раскрывает истинной причины внезапного перемещения, просто пишет, что, «невзирая на все удовольствия парижской жизни», на него «вдруг и без всякой причины напала необъяснимая тоска» и он «решил теперь съездить на короткое время в Швейцарию, в Женеву».

Альпы: пешее путешествие

Остановился писатель в пансионе деревушки Кларанс, что на северо-восточном берегу Женевского озера. Типичный швейцарский пансион описывает так: «Мы вошли в низкую длинную комнату с длинным накрытым столом. На верхнем конце сидел тот самый седой чисто выбритый англичанин, который бывает везде, потом еще несколько островитян мужского и женского пола, потом скромные, пытающиеся быть общительными немцы и развязные русские и молчаливые неизвестные. За столом служили румяные миловидные швейцарки, с длинными костлявыми руками, и m-me Votier в черном чепце, с протестантской кроткой улыбочкой, нагибаясь, спрашивала, что кому будет угодно. Те же, как и во всех пансионах, пять кушаний с повторениями, и те же разговоры на английском, немецком и ломаном французском языках, о прогулках, о дорогах, о гостиницах. В начале весны обитатели пансионов еще дичатся друг с другом, в середине лета сближаются и под конец делаются врагами; тот шумел прошлую ночь и не давал спать, тот прежде берет кушанье, тот не ответил на поклон».

Наслаждаясь альпийскими видами прямо из окна, Толстой провел два спокойных месяца, но пора было двигаться дальше. Вот и последний восьмичасовой чай «в маленьком Salon, с ситцевыми гардинками и портретами Наполеона в Берлине и Фридриха с кривым носом».

То из-под горы седой старик тянет корову за рога, а за ним идет хорошенькая румяная швейцарочка с длинной хворостиной и, потупив глазки, здоровается с иностранцами... то две уродливые старухи вытаскивают за хвост красную свинью из оврага

Давно уже Лев Николаевич лелеял мысль отправиться пешком по Швейцарии. А тут и спутник образовался — 11-летний сын одной из постоялиц. Толстой был рад разделить дорожные приключения с тем, кому «еще новы все впечатленья бытия». Вот целое поле нарциссов. Саша рвет сочные цветы обеими руками со «свойственной детям разрушительной жадностью». Хозяйка пансиона говорила, вспоминает Толстой, что полей с нарциссами стало мало, «потому что скотина не любит их в сене». И тут же продолжает: «Неужели такой закон природы, что полезное противоречит прекрасному, цивилизация — поэзии?..»

Их с Сашей бесконечно веселили попадающиеся им персонажи: «то из-под горы седой старик тянет корову за рога, а за ним идет хорошенькая румяная швейцарочка с длинной хворостиной и, потупив глазки, здоровается с иностранцами... то две уродливые старухи вытаскивают за хвост красную свинью из оврага... Свинья пронзительно визжала, одна баба тащила ее за хвост, другая, худая, костлявая, с зобом и с каким-то странным тиком во рту, дававшим ей ужасно злобный вид, колотила ее палкой. Саше моему так смешно показалось это зрелище, что насилу я мог удержать его, чтобы он не прыснул прямо в нос уродливой бабе... Зато уже после он дал себе волю, хрипел, пыхтел, фыркал, и смехун продолжался до самой гостиницы».

Италия: перевал Сен-Бернар

Путешествие по Северной Италии было скорее краткой вылазкой — с 13 по 22 июня — с возвращением обратно, в отправную точку, Кларанс. Маршрут был следующий: Кларанс, Шамбери, Турин, долина Аосты, гора Сан-Бернардо и спуск в Швейцарию. В Турине Толстого уже ждали друзья — Александр Дружинин и Боткин.

Сардинское королевство (существовало с 1720 по 1861 год) тогда живо интересовало русских интеллектуалов, видевших в нем пример для еще живущей при крепостном праве России. В разное время здесь побывали Герцен, Вяземский, Добролюбов, Достоевский.

14 июня в дневнике появляется запись: «Заснул до 12. По чугунке и дальше [до] Lanslebourg... с пьяным пьемонтцем и рыжим кондуктором с большими глазами и насмешливой улыбкой».

Будучи последователен в своей непоследовательности, Толстой, еще полгода назад утверждавший, что «путешествие по железным дорогам — наслаждение», теперь заявлял, что «чугунка» соотносится с традиционным путешествием, как дом терпимости с любовной встречей: удобно, но «монотонно и бесчеловечно»

Судя по «чугунке», Лев Николаевич воспользовался новой железной дорогой, соединившей Шамбери и Сен-Жан-де-Морьен и заменившей дилижанс, — ее открыли в октябре 1856 года. Будучи последователен в своей непоследовательности, Толстой, еще полгода назад утверждавший, что «путешествие по железным дорогам — наслаждение», теперь заявлял, что «чугунка» соотносится с традиционным путешествием, как дом терпимости с любовной встречей: удобно, но «монотонно и бесчеловечно». Ну что ж, далее пришлось следовать «человечным» дилижансом.

Геную он благополучно проспал и наконец прибыл в Турин, где посетил музей оружия и палату депутатов. Славно обедал. Гулял. Ходил в концерт, слушал сестер Ферни. «Приятно болтал с Др[ужининым] и лег поздно». В дилижансе отправились в Кивассо и Иврею (провинция Турин), проводя время в приятной беседе. А оттуда до Пон-Сен-Мартена пешком — 17 км! Еще большим физическим испытанием оказался путь назад, через Альпы, в Швейцарию. Часть пути проехали. Толстой настроен критически: «Дилижанс полон. Воскресенье, лавочки, церковь. Кретины».

Вот и перевал Большой Сен-Бернар, 2469 м над уровнем моря, соединяющий Северную Италию с Центральной Европой. Здесь, на высоте, в холодном тумане обнаруживается приют с радушными монахами. Монастырь и приют основаны в Х веке позже канонизированным Бернаром Ментонским. Здесь же разводят собак, до XIX века называвшихся альпийскими догами или догами Святого Бернара, а позже — сенбернарами, которые унюхивают людей на глубине 3 м и чувствуют себя в горах как дома. Здесь же расположена самая высокогорная христианская церковь.

В обители и заночевал Толстой: «22 июня. Сен-Бернар-Эвиона. Встал в 6... Монах болтун показывал собак. Позавтракали, смотрели церковь, копии плохих картин и пошли. Посмотрели мертвых, точно эскиз. Пошли в тумане по снегу вниз — 2 часа. Где и расчистил[ся] туман — мрак и холод. Час на шаретке и потом три часа пешком до Orsières». И вот, наконец, Л.Н. в ставшем уже родным Кларансе.

Люцерн: эпизод в Schweizerhof

Люцерн Толстому не понравился. Во всяком случае поначалу. Хоть и остановился он в лучшем отеле города — Schweizerhof. Виною тому стал один эпизод. Возвращался из гостей ночью, «пасмурно — луна прорывается, слышно несколько славных голосов, две колокольни на широкой улице, крошечный человечек поет тирольские песни с гитарой и отлично. Я дал ему и пригласил спеть против Швейцерхофа — ничего, он стыдливо пошел прочь, бормоча что-то, толпа, смеясь, за ним. А прежде толпа и на балконе толпились и молчали. Я догнал его и позвал в Швейцерхоф пить. Нас провели в другую залу... Мы пили, лакей засмеялся, и швейцар сел. Это меня взорвало — я их обругал и взволновался ужасно... Взглянул в окно. Черно, разорванно и светло. Хоть умереть. Боже мой! Боже мой! Что я? и куда? и где я?».

Позже рассказ стали трактовать как обличение «загнивающей Европы» в целом. А Люцерн стал для русских читателей не старинным, полным красот швейцарским городком, а символом социального неравенства и жестокости богатых

На следующий день он съехал из отеля, настроение резко переменилось, он пишет письмо Боткину: «Что за прелесть Люцерн, и как мне все здесь приходится — чудо! Я живу в пансионе Даман на берегу озера; но не в самом пансионе, а в чердачке, состоящем из двух комнат и находящемся совершенно отдельно от дома. Домик, в котором я живу, стоит в саду, весь обвит абрикосами и виноградником... Тишина, уединение, спокойствие... А дальше в окне черные стройные раины, а сквозь них тихое озеро с лунным блеском... Отлично! Так отлично, что я пробуду здесь долго».

В «домике, обвитом абрикосами» и был написан рассказ «Из записок князя Д. Нехлюдова. Люцерн», где классик, не жалея красок, описывал эпизод с нищим музыкантом. Позже рассказ стали трактовать как обличение «загнивающей Европы» в целом. А Люцерн стал для русских читателей не старинным, полным красот швейцарским городком, а символом социального неравенства и жестокости богатых.