На границе двух морей

Первый раз мне довелось ступить на землю Кольского полуострова двадцать лет назад. Тогда, я еще молодой лейтенант, вчерашний выпускник военного училища, с удивлением узнал, что в июле здесь ночью не заходит Солнце, что местные комары по кровожадности ничуть не уступают пираньям, и что камчатские крабы живут не только у берегов Камчатки.

В декабре прошлого года наше судно «Михаил Сомов» подошло к берегам Мурманской области. Нам было нужно обеспечить всем необходимым для зимовки сотрудников гидрометеорологической станции Святой Нос. Эти места, как впрочем, и все в этих краях очень красивые в любое время года.Мне, как человеку любящему природу Крайнего Севера, было непростительно упустить возможность побывать на самом северо-восточном краешке Кольской земли, там, где встречаются два северных моря Баренцево и Белое, и расположен мыс Святой Нос, разделяющий Терский и Мурманский берега, тем более, об этом месте рассказано столько легенд и поверий. С древних времен здесь пролегал один из морских путей поморов — на Шпицберген или, как его в старину называли поморы — Грумант. Вообще, на побережье Северного Ледовитого океана несколько мысов с таким названием — на южном берегу моря Лаптевых, на Тиманском берегу Баренцева моря и здесь на Кольском полуострове. Волей случая мне пришлось побывать на всех этих мысах. И о каждом моем посещении этих мест остались незабываемые впечатления.

Еще из летописей известно, что новгородцы, идя вдоль берегов полуострова, издали, за несколько десятков километров, видели далеко вдающийся в море скалистый нос. Ему вначале и было дано название Терский нос — Терский мыс. Затем русское название Терский перешло на весь полуостров, а за мысом закрепилось — Святой Нос, попав на карты западноевропейских картографов в XVI веке. Норвежцы этот мыс называли Вегестад (Путевой столб, или Путевая скала). Действительно, при плавании из Норвегии в Белое море здесь было необходимо резко менять курс.

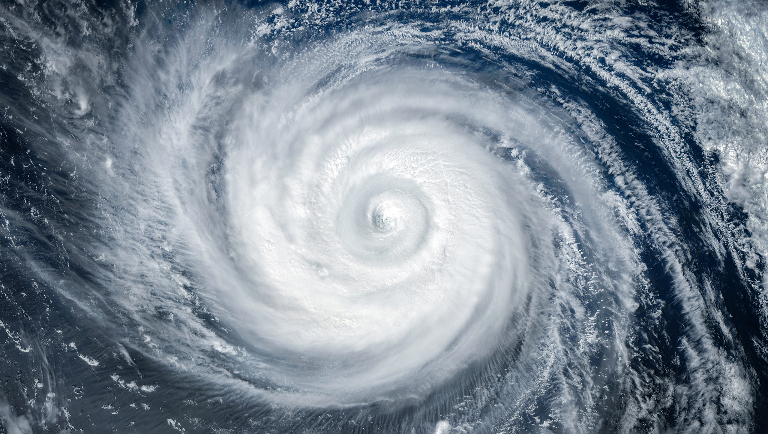

У самой северной точки мыса сходятся два мощных течения: идущий со стороны Мурманска Гольфстрим встречается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в «бутылочном горлышке» Белого моря. Не любили поморы это место: из-за опасной зоны столкновения двух морских течений, создающих свирепые полярные ветра, огромные штормовые волны, быстро и резко меняющиеся морские течения, и неровные глубины с отмелями, делали этот путь опасным для мореплавателей. Существует старинная поморская поговорка "Где рыба ни ходит, а Святого Носа не минует". Коварство Святоносского сулоя было давно известно и поморам – первопроходцам за Полярным кругом. Во избежание гибели они старались обойти это место через самый узкий участок суши — из бухты с говорящим названием Волоковая до бухты Лопское Становище. На западном берегу мыса были уложены деревянные катки; мореходы вытаскивали свои посудины на берег и тащили их от одного берега до другого, сразу в Святоносский залив.

Наш труженик Арктики "Михаил Сомов", пройдя более 4000 морских миль, из Архангельска до Диксона и обратно, посетив полтора десятка полярных станций, стал на якорь совсем рядом. Погода в этих краях не балует людей, а уж в декабре тем более, но вот нам сказочно повезло. После нескольких дней штормовой погоды, которая зимой совсем не редкость для этих мест и широт, наконец-то стих ветер, качка прекратилась, и даже снег, непрерывно шедший всю неделю, перестал сыпать из облаков. Казалось, погода смилостивилась над нами, и дала нам возможность в полной мере насладиться видами и красотами здешних мест.

На море волнения почти не было, слабый ветерок и комфортная температура воздуха — все это способствовало выполнению всех задач, которые стояли перед нами. Глубины у полуострова позволили нашему судну подойти на близкое расстояние, и хоть над длинной чередой Иоканьгских островов царила полярная ночь, но сумерки все же давали возможность рассмотреть заснеженные крутые берега полуострова, с борта «Сомова» без бинокля были хорошо видны постройки станции.

Двое на станции, не считая собаки

Как только наш Ми-8 коснулся снежной целины, и свежий морозный воздух ворвался в чрево вертолета через открытую дверь, мы услышали заливистый лай. Чуть позже показался и виновник шума — пес непонятной породы. Традиционное повиливание хвостом, попытки лизнуть нас своим шершавым языком в лицо и преданное заглядывание в глаза, по-моему, у всех собак на метеостанциях характер абсолютно идентичен.

Часто, не задумываясь, мы произносим фразу: «Какая погода будет завтра или на выходные?» Только мало кто вспоминает, что прогноз погоды «куют» люди, «делающие» ее каждые три часа и зимой, и летом, и в дождь, и в снег, и в мороз, и в зной, в различных точках земли, а не красавица с ослепительной белоснежной улыбкой с экрана телевизора.

— Норд, «Фу»! — резкий окрик остановил пса, который в очередной раз попытался поставить лапы на плечи командиру экипажа вертолета Зубореву Игорю.

Через несколько секунд к вертолету подошли и метеорологи. Их здесь было двое: Наталья Мирзаева и Алексей Абрамчук. Наталья раньше работала в нашем Северном управлении, теперь вот возглавляет эту труднодоступную станцию (ТДС) Мурманского УГМС. Вообще, в Арктике девушки не часто становятся начальниками метеостанций, и я всегда преклоняюсь перед этими хрупкими созданиями, отважившимися на этот шаг.

Мы передали посылки и подарки от друзей и знакомых, выгрузили продукты, вертолет улетел за очередным грузом, а мы пошли осматривать все хозяйство метеостанции.

Эпизодические наблюдения на Святоносском маяке начали производиться с июля 1863 года его смотрителем - отставным унтер-офицером Алексеевым. Но уникальное расположение мыса Святой Нос на границе Баренцева и Белого морей определило необходимость здесь постоянных метеорологических наблюдений. Поэтому 1 ноября 1895 года была открыта гидрометеорологическая станция «Святой Нос», первым штатным наблюдателем которой стал Л.В. Макарьин, который вначале работал в одиночку.

В результате длительной бесперебойной работы метеостанции накоплен бесценный научный материал. Находясь вблизи основных судоходных путей, станция приносит немалую пользу мореплаванию, говорится в сообщении Мурманского УГМС. Особую ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к Горлу Белого моря. ТДС «Святой Нос» - единственная, которая позволяет фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море. Являясь «базовой» для обеспечения навигации в Арктику и порты Белого моря, она дает необходимые сведения о наличии дрейфующего льда и его границах. Данные станции используются специалистами Мурманского и Архангельского Гидрометцентра для составления прогнозов волнения и консультаций о ледовой обстановке, а также для создания и испытания прогностических методик.

Станция была ухожена, везде наблюдался порядок и чувствовалась рука хозяина, точнее хозяйки. Меня поразило большое количество солнечных панелей, которые преобразовывали энергию Солнца в электроэнергию, плюс ветрогенератор.

— Мы дизель и бензоагрегаты почти не запускаем, пользуемся альтернативной энергией, — с улыбкой рассказывала Наталья. — Согласитесь, плюсов много: не тратится топливо, не загрязняется окружающая среда, то есть безотходная, экологически чистая, а самое главное возобновляемая энергия. Но обязательно нужно совмещать энергию Солнца и энергию ветра, чтобы они дополняли друг друга. Потому что ветер у нас дует постоянно, а вот зимой солнышко выходит не так часто, как хотелось бы.

— Зато летом раздолье, хоть соседям продавай, — смеется Алексей.

Между прочим До начала 1960-х годов лидером в области мировой ветроэнергетики, как бы странно это сегодня ни звучало, являлся именно Советский Союз. В СССР имелась тогда самая большая база установленных ветроагрегатов – более пяти тысяч. К сожалению, сегодня это во многом утеряно. Поэтому многие технологии приходиться импортировать, и готовые ветроагрегаты покупать за рубежом, отечественные конкурировать с ними пока не могут. А ведь, для полярных станций это могло бы быть решением многих проблем.

После осмотра хозяйства метеостанции, я решил осмотреть и близлежащие ее окрестности. Конечно же, в первую очередь я посетил самую крайнюю точку Кольского полуострова, и стал свидетелем захватывающего зрелища. Здесь бьются в неустанной борьбе волны Баренцева моря и Белого моря, и возникает уникальное явление – стоячие волны сулой, высотой до пяти метров, напоминающие огромные валы воды на горных реках. Невооруженным глазом видно, где Белое, а где Баренцево море. Еще с давних времен о мысе Святой Нос на Кольском полуострове ходила недобрая слава, говорили, что тут обитало морское чудище, которое бурлило океан. Также, легенда утверждает, что у Святого Носа водились черви, которые протачивали суда, во время их пути. Но по преданиям святой угодник Варламий Керецкой, путешествуя из Колы на лодочке, червей этих заклял, отчего они потеряли свою силу.

В 1496 году по пути в Данию мимо мыса проплывал русский посол дьяк Григорий Истома, он написал: «Святой Нос есть огромная скала; под нею виден водоворот в пещере, которая каждые шесть часов поглощает воду и с большим шумом изрыгает назад эту пучину. Сила этой пучины так велика, что она притягивает корабли, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает. И мы были в большей опасности, ибо, когда пучина внезапно и сильно стала притягивать наш корабль, то едва с великим трудом спаслись, налегли всеми силами на весла»...

У коренных местных жителей существует поверье, которое гласит, что на мысу нельзя вести какую-либо разрушительную деятельность. У святого мыса, на границе морей, саамы совершали обряды «умилостивления» моря.

На самой высокой точке мыса Святой Нос возвышается Поклонный крест с надписями старинной вязью. Верхняя часть косой перекладины, по обычаю, показывает на север. Надпись на кресте гласит: «Поморам, прославившим землю Русскую, в год 300-летия Российского флота»...

У них одна судьба — светить кораблям

Неподалёку от метеостанции находится знаменитый Святоносский маяк. Здесь на «краешке Земли», на возвышенной части, он был построен в 1862 году, огонь которого виден мореплавателям сразу двух морей. Высота башни от основания 22 метра, высота огня от уровня моря 94 метра, дальность видимости 22 мили.

3 июня 2001 года совершено освящение маяка Святоносский, о чём сделана собственноручная запись ключарем Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Мончегорска священником Сергием Погодиным.

В 2002 г. маяк был переведен в автоматический режим, а до этого его последний смотритель, Михаил Иванович Горбунов, проработал на нем три с половиной десятка лет. В этом же году Святоносский маяк на Кольском полуострове включили в «Список вновь выявленных объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную художественную ценность».

Добрался я до маяка на снегоходе метеостанции буквально за пять минут. Мне приходилось за время своих путешествий бывать на многих маяках. Некоторые из них были величественнее, другие — проще, скромнее. Бессменные труженики, они все схожи судьбой своей — светить проходящим кораблям. Святоносский поразил меня своей необычной формой, он представляет собой постепенно сужающуюся кверху восьмиугольную 22-метровую башню, оборудованную солнечной энергетической установкой с 6-ю панелями и светооптическим аппаратом. Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом. Сначала российское Морское Министерство планировало сделать Святоносский маяк металлическим, но средств на это не хватило. Поэтому сооружение стало деревянным. Созданием его составных частей, а также их доставкой из Соломбалы в район губы Лопское Становище, где находится мыс Святой Нос, занимался архангельский купец И.Е. Торопов. Помимо маяка, была создана вся необходимая для его обслуживания инфраструктура: домик смотрителя, баня, казарма и кладовая с ледником.

Времени, к сожалению, было у меня немного, поэтому полюбовавшись монументальным сооружением, которое в прошлом году отметило свой 150-летний юбилей, сделав несколько десятков снимков с разных ракурсов, я поспешил в обратный путь к метеорологической станции.

И вовремя, метеорологи сказали, что через четверть часа за нами прилетит вертолет. В оставшееся время я решил еще пообщаться с зимовщиками.

— Наташа, а как у вас погода была этим летом? — спросил я хозяйку метеостанции.

— А летом, наверное, везде хорошо! И здесь тундра, озера и реки пробуждаются. Небо синее, зелено и тепло, на сопках — голубая дымка тумана, появляются цветы и бабочки, жуки и муравьи копошатся среди трав, мха и ягеля. Сначала расцветают, а потом покрываются обильными ягодами клюква, брусника, голубика, морошка. Солнце не сходит с неба ни днем, ни ночью — хоть читай. Днем оно припекает, иногда довольно сильно. В озерах купаться можно, вода прогревается.

— Беда одна, что лето здесь короткое, — вступает в разговор Алексей. Но в каждом времени года есть свои прелести и красоты. Осенью ягод очень много и рыбалка бесподобная. А зимой снег глубокий и пушистый покрывает сопки и долины, тундру и болота. От чистейшего снега отражается свет от луны и звезд, так что даже в полярную ночь становится светлее. А иногда небо вспыхнет северным сиянием — “сполохами”, и огненные столбы размечутся во все стороны по небу. Красота неописуемая, здесь на краешке земли — это особенно хорошо видно. Вам в крупных городах, хоть и на Севере живете, такого не увидеть, — с уверенностью и гордостью в голосе говорит мой собеседник.

—А вообще, вам здесь нравится работать? — Нравится очень, мне есть с чем сравнивать, в Арктике везде красиво по-своему, но здесь природа просто неописуема. Зарплату только вот смешную платят, — смущенно отвечает Наталья. — Романтиков становится все меньше и меньше, молодежь на станциях особо не задерживается — год другой перезимуют, а потом едут в отпуск и не возвращаются, — с сожалением констатирует хозяйка метеостанции.

Прилетел вертолет, по неписанному обычаю, мы обнялись, я пожелал полярникам легкой зимовки, винтокрылая машина быстро взмыла вверх, в иллюминатор было видно, как машут нам вслед Наталья и Алексей. До встречи, Кольский полуостров! До встречи мыс Святой Нос!

В декабре прошлого года наше судно «Михаил Сомов» подошло к берегам Мурманской области. Нам было нужно обеспечить всем необходимым для зимовки сотрудников гидрометеорологической станции Святой Нос. Эти места, как впрочем, и все в этих краях очень красивые в любое время года.Мне, как человеку любящему природу Крайнего Севера, было непростительно упустить возможность побывать на самом северо-восточном краешке Кольской земли, там, где встречаются два северных моря Баренцево и Белое, и расположен мыс Святой Нос, разделяющий Терский и Мурманский берега, тем более, об этом месте рассказано столько легенд и поверий. С древних времен здесь пролегал один из морских путей поморов — на Шпицберген или, как его в старину называли поморы — Грумант. Вообще, на побережье Северного Ледовитого океана несколько мысов с таким названием — на южном берегу моря Лаптевых, на Тиманском берегу Баренцева моря и здесь на Кольском полуострове. Волей случая мне пришлось побывать на всех этих мысах. И о каждом моем посещении этих мест остались незабываемые впечатления.

Еще из летописей известно, что новгородцы, идя вдоль берегов полуострова, издали, за несколько десятков километров, видели далеко вдающийся в море скалистый нос. Ему вначале и было дано название Терский нос — Терский мыс. Затем русское название Терский перешло на весь полуостров, а за мысом закрепилось — Святой Нос, попав на карты западноевропейских картографов в XVI веке. Норвежцы этот мыс называли Вегестад (Путевой столб, или Путевая скала). Действительно, при плавании из Норвегии в Белое море здесь было необходимо резко менять курс.

У самой северной точки мыса сходятся два мощных течения: идущий со стороны Мурманска Гольфстрим встречается с сильным течением, вызванным приливами-отливами в «бутылочном горлышке» Белого моря. Не любили поморы это место: из-за опасной зоны столкновения двух морских течений, создающих свирепые полярные ветра, огромные штормовые волны, быстро и резко меняющиеся морские течения, и неровные глубины с отмелями, делали этот путь опасным для мореплавателей. Существует старинная поморская поговорка "Где рыба ни ходит, а Святого Носа не минует". Коварство Святоносского сулоя было давно известно и поморам – первопроходцам за Полярным кругом. Во избежание гибели они старались обойти это место через самый узкий участок суши — из бухты с говорящим названием Волоковая до бухты Лопское Становище. На западном берегу мыса были уложены деревянные катки; мореходы вытаскивали свои посудины на берег и тащили их от одного берега до другого, сразу в Святоносский залив.

Наш труженик Арктики "Михаил Сомов", пройдя более 4000 морских миль, из Архангельска до Диксона и обратно, посетив полтора десятка полярных станций, стал на якорь совсем рядом. Погода в этих краях не балует людей, а уж в декабре тем более, но вот нам сказочно повезло. После нескольких дней штормовой погоды, которая зимой совсем не редкость для этих мест и широт, наконец-то стих ветер, качка прекратилась, и даже снег, непрерывно шедший всю неделю, перестал сыпать из облаков. Казалось, погода смилостивилась над нами, и дала нам возможность в полной мере насладиться видами и красотами здешних мест.

На море волнения почти не было, слабый ветерок и комфортная температура воздуха — все это способствовало выполнению всех задач, которые стояли перед нами. Глубины у полуострова позволили нашему судну подойти на близкое расстояние, и хоть над длинной чередой Иоканьгских островов царила полярная ночь, но сумерки все же давали возможность рассмотреть заснеженные крутые берега полуострова, с борта «Сомова» без бинокля были хорошо видны постройки станции.

Двое на станции, не считая собаки

Как только наш Ми-8 коснулся снежной целины, и свежий морозный воздух ворвался в чрево вертолета через открытую дверь, мы услышали заливистый лай. Чуть позже показался и виновник шума — пес непонятной породы. Традиционное повиливание хвостом, попытки лизнуть нас своим шершавым языком в лицо и преданное заглядывание в глаза, по-моему, у всех собак на метеостанциях характер абсолютно идентичен.

Часто, не задумываясь, мы произносим фразу: «Какая погода будет завтра или на выходные?» Только мало кто вспоминает, что прогноз погоды «куют» люди, «делающие» ее каждые три часа и зимой, и летом, и в дождь, и в снег, и в мороз, и в зной, в различных точках земли, а не красавица с ослепительной белоснежной улыбкой с экрана телевизора.

— Норд, «Фу»! — резкий окрик остановил пса, который в очередной раз попытался поставить лапы на плечи командиру экипажа вертолета Зубореву Игорю.

Через несколько секунд к вертолету подошли и метеорологи. Их здесь было двое: Наталья Мирзаева и Алексей Абрамчук. Наталья раньше работала в нашем Северном управлении, теперь вот возглавляет эту труднодоступную станцию (ТДС) Мурманского УГМС. Вообще, в Арктике девушки не часто становятся начальниками метеостанций, и я всегда преклоняюсь перед этими хрупкими созданиями, отважившимися на этот шаг.

Мы передали посылки и подарки от друзей и знакомых, выгрузили продукты, вертолет улетел за очередным грузом, а мы пошли осматривать все хозяйство метеостанции.

Эпизодические наблюдения на Святоносском маяке начали производиться с июля 1863 года его смотрителем - отставным унтер-офицером Алексеевым. Но уникальное расположение мыса Святой Нос на границе Баренцева и Белого морей определило необходимость здесь постоянных метеорологических наблюдений. Поэтому 1 ноября 1895 года была открыта гидрометеорологическая станция «Святой Нос», первым штатным наблюдателем которой стал Л.В. Макарьин, который вначале работал в одиночку.

В результате длительной бесперебойной работы метеостанции накоплен бесценный научный материал. Находясь вблизи основных судоходных путей, станция приносит немалую пользу мореплаванию, говорится в сообщении Мурманского УГМС. Особую ценность представляют наблюдения за ветром, волнением моря и ледовой обстановкой на подходах к Горлу Белого моря. ТДС «Святой Нос» - единственная, которая позволяет фиксировать вынос беломорских льдов в Баренцево море. Являясь «базовой» для обеспечения навигации в Арктику и порты Белого моря, она дает необходимые сведения о наличии дрейфующего льда и его границах. Данные станции используются специалистами Мурманского и Архангельского Гидрометцентра для составления прогнозов волнения и консультаций о ледовой обстановке, а также для создания и испытания прогностических методик.

Станция была ухожена, везде наблюдался порядок и чувствовалась рука хозяина, точнее хозяйки. Меня поразило большое количество солнечных панелей, которые преобразовывали энергию Солнца в электроэнергию, плюс ветрогенератор.

— Мы дизель и бензоагрегаты почти не запускаем, пользуемся альтернативной энергией, — с улыбкой рассказывала Наталья. — Согласитесь, плюсов много: не тратится топливо, не загрязняется окружающая среда, то есть безотходная, экологически чистая, а самое главное возобновляемая энергия. Но обязательно нужно совмещать энергию Солнца и энергию ветра, чтобы они дополняли друг друга. Потому что ветер у нас дует постоянно, а вот зимой солнышко выходит не так часто, как хотелось бы.

— Зато летом раздолье, хоть соседям продавай, — смеется Алексей.

Между прочим До начала 1960-х годов лидером в области мировой ветроэнергетики, как бы странно это сегодня ни звучало, являлся именно Советский Союз. В СССР имелась тогда самая большая база установленных ветроагрегатов – более пяти тысяч. К сожалению, сегодня это во многом утеряно. Поэтому многие технологии приходиться импортировать, и готовые ветроагрегаты покупать за рубежом, отечественные конкурировать с ними пока не могут. А ведь, для полярных станций это могло бы быть решением многих проблем.

После осмотра хозяйства метеостанции, я решил осмотреть и близлежащие ее окрестности. Конечно же, в первую очередь я посетил самую крайнюю точку Кольского полуострова, и стал свидетелем захватывающего зрелища. Здесь бьются в неустанной борьбе волны Баренцева моря и Белого моря, и возникает уникальное явление – стоячие волны сулой, высотой до пяти метров, напоминающие огромные валы воды на горных реках. Невооруженным глазом видно, где Белое, а где Баренцево море. Еще с давних времен о мысе Святой Нос на Кольском полуострове ходила недобрая слава, говорили, что тут обитало морское чудище, которое бурлило океан. Также, легенда утверждает, что у Святого Носа водились черви, которые протачивали суда, во время их пути. Но по преданиям святой угодник Варламий Керецкой, путешествуя из Колы на лодочке, червей этих заклял, отчего они потеряли свою силу.

В 1496 году по пути в Данию мимо мыса проплывал русский посол дьяк Григорий Истома, он написал: «Святой Нос есть огромная скала; под нею виден водоворот в пещере, которая каждые шесть часов поглощает воду и с большим шумом изрыгает назад эту пучину. Сила этой пучины так велика, что она притягивает корабли, находящиеся поблизости, крутит их и поглощает. И мы были в большей опасности, ибо, когда пучина внезапно и сильно стала притягивать наш корабль, то едва с великим трудом спаслись, налегли всеми силами на весла»...

У коренных местных жителей существует поверье, которое гласит, что на мысу нельзя вести какую-либо разрушительную деятельность. У святого мыса, на границе морей, саамы совершали обряды «умилостивления» моря.

На самой высокой точке мыса Святой Нос возвышается Поклонный крест с надписями старинной вязью. Верхняя часть косой перекладины, по обычаю, показывает на север. Надпись на кресте гласит: «Поморам, прославившим землю Русскую, в год 300-летия Российского флота»...

У них одна судьба — светить кораблям

Неподалёку от метеостанции находится знаменитый Святоносский маяк. Здесь на «краешке Земли», на возвышенной части, он был построен в 1862 году, огонь которого виден мореплавателям сразу двух морей. Высота башни от основания 22 метра, высота огня от уровня моря 94 метра, дальность видимости 22 мили.

3 июня 2001 года совершено освящение маяка Святоносский, о чём сделана собственноручная запись ключарем Свято-Вознесенского кафедрального собора г. Мончегорска священником Сергием Погодиным.

В 2002 г. маяк был переведен в автоматический режим, а до этого его последний смотритель, Михаил Иванович Горбунов, проработал на нем три с половиной десятка лет. В этом же году Святоносский маяк на Кольском полуострове включили в «Список вновь выявленных объектов на территории Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную художественную ценность».

Добрался я до маяка на снегоходе метеостанции буквально за пять минут. Мне приходилось за время своих путешествий бывать на многих маяках. Некоторые из них были величественнее, другие — проще, скромнее. Бессменные труженики, они все схожи судьбой своей — светить проходящим кораблям. Святоносский поразил меня своей необычной формой, он представляет собой постепенно сужающуюся кверху восьмиугольную 22-метровую башню, оборудованную солнечной энергетической установкой с 6-ю панелями и светооптическим аппаратом. Таких форм маяка мне еще не приходилось видеть. Этакая Эйфелева деревянная башня с северным русским колоритом. Сначала российское Морское Министерство планировало сделать Святоносский маяк металлическим, но средств на это не хватило. Поэтому сооружение стало деревянным. Созданием его составных частей, а также их доставкой из Соломбалы в район губы Лопское Становище, где находится мыс Святой Нос, занимался архангельский купец И.Е. Торопов. Помимо маяка, была создана вся необходимая для его обслуживания инфраструктура: домик смотрителя, баня, казарма и кладовая с ледником.

Времени, к сожалению, было у меня немного, поэтому полюбовавшись монументальным сооружением, которое в прошлом году отметило свой 150-летний юбилей, сделав несколько десятков снимков с разных ракурсов, я поспешил в обратный путь к метеорологической станции.

И вовремя, метеорологи сказали, что через четверть часа за нами прилетит вертолет. В оставшееся время я решил еще пообщаться с зимовщиками.

— Наташа, а как у вас погода была этим летом? — спросил я хозяйку метеостанции.

— А летом, наверное, везде хорошо! И здесь тундра, озера и реки пробуждаются. Небо синее, зелено и тепло, на сопках — голубая дымка тумана, появляются цветы и бабочки, жуки и муравьи копошатся среди трав, мха и ягеля. Сначала расцветают, а потом покрываются обильными ягодами клюква, брусника, голубика, морошка. Солнце не сходит с неба ни днем, ни ночью — хоть читай. Днем оно припекает, иногда довольно сильно. В озерах купаться можно, вода прогревается.

— Беда одна, что лето здесь короткое, — вступает в разговор Алексей. Но в каждом времени года есть свои прелести и красоты. Осенью ягод очень много и рыбалка бесподобная. А зимой снег глубокий и пушистый покрывает сопки и долины, тундру и болота. От чистейшего снега отражается свет от луны и звезд, так что даже в полярную ночь становится светлее. А иногда небо вспыхнет северным сиянием — “сполохами”, и огненные столбы размечутся во все стороны по небу. Красота неописуемая, здесь на краешке земли — это особенно хорошо видно. Вам в крупных городах, хоть и на Севере живете, такого не увидеть, — с уверенностью и гордостью в голосе говорит мой собеседник.

—А вообще, вам здесь нравится работать? — Нравится очень, мне есть с чем сравнивать, в Арктике везде красиво по-своему, но здесь природа просто неописуема. Зарплату только вот смешную платят, — смущенно отвечает Наталья. — Романтиков становится все меньше и меньше, молодежь на станциях особо не задерживается — год другой перезимуют, а потом едут в отпуск и не возвращаются, — с сожалением констатирует хозяйка метеостанции.

Прилетел вертолет, по неписанному обычаю, мы обнялись, я пожелал полярникам легкой зимовки, винтокрылая машина быстро взмыла вверх, в иллюминатор было видно, как машут нам вслед Наталья и Алексей. До встречи, Кольский полуостров! До встречи мыс Святой Нос!

НЭС "Михаил Сомов", граница Баренцева и Белого морей, мыс Святой Нос

Читайте также