Почему Шляпника из «Алисы в стране чудес» называют безумным, и откуда взялось это выражение

В наши дни фразу «что не сделаешь ради красоты», как правило, воспринимают в переносном смысле. Но еще пару столетий назад жертвами моды становились не только те, кто ей следовал, но и те, кто ее задавал.

Почему шляпники часто сходили с ума

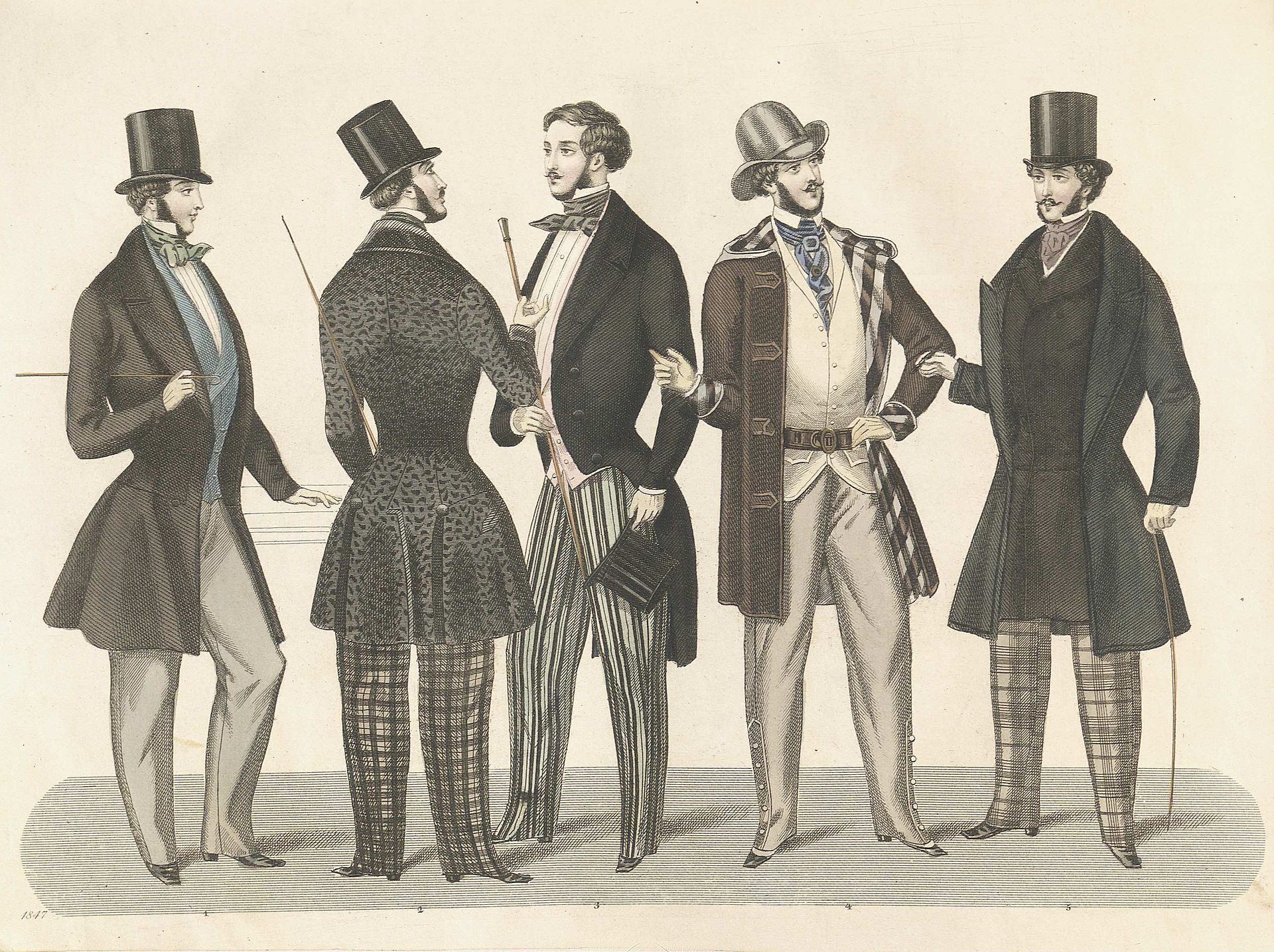

Если вы вдруг решите перечитать «Приключения Алисы в Стране чудес», знайте, что безумным Шляпник стал не просто в фантазии Льюиса Кэрролла. В XVIII и XIX веках мастера, занимающиеся изготовлением головных уборов, нередко сходили с ума.

Профессиональная болезнь распространилась по Великобритании и другим странам Европы в конце XVII века, когда из Франции начали спасаться бегством гугеноты — французские протестанты, преследуемые за свои религиозные убеждения. Среди них были люди, специализирующиеся на изготовлении шляп. И метод обработки войлока, которым они пользовались на родине, распространился повсеместно.

Как делали шляпы

Чтобы придать изделию форму, войлок следовало размягчить, для чего он покрывался раствором нитрата ртути. Материал становился податливым, и работать с ним было проще.

Это сейчас мы знаем, что пары ртути вызывают отравление и могут спровоцировать дезориентацию во времени и пространстве, привести к потере памяти, галлюцинациям и вызвать другие психические расстройства. Однако в XVII–XIX веках ртуть использовалась не только в промышленности, но и в медицине. Например, ее втирали в кожу при сифилисе, а Авраам Линкольн принимал таблетки, содержащие ртуть, в качестве антидепрессанта. (Кстати, вы знаете, почему ртуть до сих пор используется в термометрах?)

Неудивительно, что о защите от этого «чудодейственного средства» и речи не было. Чаще всего шляпники работали в небольших, плохо проветриваемых помещениях и были обречены на короткую жизнь. В середине XIX века даже появилось выражение — «безумный, как шляпник». Именно оно легло в основу имени героя сказки Льюиса Кэрролла.

Почему не сходили с ума владельцы шляп

Или сходили, просто мы об этом не знаем? На самом деле нет. Носить шляпу можно было совершенно безопасно.

Дело в конструкции головного убора. Его наружная сторона часто покрывалась лаком, чтобы шляпа не промокала и была более жесткой. А внутренняя часть в целях защиты от износа имела подкладку из атласа. Так что фетровая пыль, содержащая ртуть, попадала в воздух только при расчесывании и полировке шляпы, да и то в небольшом количестве.

В 1860–1870-х годах люди поняли, что ртуть не так безобидна, а войлок можно размягчать другим образом. Но окончательно от ее применения при изготовлении шляп отказались только в 1940-х годах. Одной из последних стран, которая это сделала, были США.