Картинки счастья

Гагра. Картинки счастья

«… Помнишь, я рассказывала, что собираю картинки счастья? Так вот Гагра – одна большая картинка счастья!» - обрадовалась Сабина, моя очень близкая знакомая, когда я сказал, что еду в Абхазию. Об этой маленькой стране я знал по её юношеским воспоминаниям и впечатлениям, наполненными морем, солнцем, горами и спеющими мандаринами, что тянутся в окно. Мне очень захотелось побывать там и попробовать собрать свою картинку счастья.

Решив, что основной базой у меня будет город Гагра, начал поиски жилья – ну, мнительный я человек, не могу ехать в неизвестность – интернет мне в помощь. Обзор гостиниц и пансионатов Гагры показал, что стоимость размещения осенью составляет 2000-3500 рублей в сутки (без питания, с завтраками плюс 250 р. сутки, полный пансион – плюс 500 р. сутки). Частные мини-гостиницы предлагали отдых за 1000-1500 рублей в сутки, в зависимости от удобств, но мне было интересно узнать, как и чем живут местные жители, и я стал искать что-то более колоритное. Потратив не так уж много времени, наткнулся на сайт с адресами, телефонами людей, сдающих жильё в частном секторе Гагры и даже отзывы отдыхавших. Конечно, не все телефоны оказались действующими, но по некоторым всё же удавалось дозвониться и поговорить. Люди отвечали радушно, приглашали приезжать, даже обещали встретить и организовать экскурсии. В итоге договорились с хозяйкой Нариной, предлагавшей комнату со всеми удобствами с видом на море за 350 рублей в сутки. Кроме того, Нарина дала мне номер телефона людей, которые могли встретить в аэропорту Сочи и привезти к дому. Стоимость такого группового трансфера – 500 рублей, если же вы заказываете машину исключительно для себя, то это обойдётся в 2000 рублей. Справедливости ради скажу, что трансфер такой вовсе не обязателен, от аэропорта до границы с Абхазией ходят маршрутные такси, и от границы так же можно добраться до Гагры, Пицунды или Сухума на автобусах или маршрутках, что будет, конечно же, дешевле.

Итак, билеты куплены, хозяйка ждёт, и я начинаю собирать свои картинки.

Решив, что основной базой у меня будет город Гагра, начал поиски жилья – ну, мнительный я человек, не могу ехать в неизвестность – интернет мне в помощь. Обзор гостиниц и пансионатов Гагры показал, что стоимость размещения осенью составляет 2000-3500 рублей в сутки (без питания, с завтраками плюс 250 р. сутки, полный пансион – плюс 500 р. сутки). Частные мини-гостиницы предлагали отдых за 1000-1500 рублей в сутки, в зависимости от удобств, но мне было интересно узнать, как и чем живут местные жители, и я стал искать что-то более колоритное. Потратив не так уж много времени, наткнулся на сайт с адресами, телефонами людей, сдающих жильё в частном секторе Гагры и даже отзывы отдыхавших. Конечно, не все телефоны оказались действующими, но по некоторым всё же удавалось дозвониться и поговорить. Люди отвечали радушно, приглашали приезжать, даже обещали встретить и организовать экскурсии. В итоге договорились с хозяйкой Нариной, предлагавшей комнату со всеми удобствами с видом на море за 350 рублей в сутки. Кроме того, Нарина дала мне номер телефона людей, которые могли встретить в аэропорту Сочи и привезти к дому. Стоимость такого группового трансфера – 500 рублей, если же вы заказываете машину исключительно для себя, то это обойдётся в 2000 рублей. Справедливости ради скажу, что трансфер такой вовсе не обязателен, от аэропорта до границы с Абхазией ходят маршрутные такси, и от границы так же можно добраться до Гагры, Пицунды или Сухума на автобусах или маршрутках, что будет, конечно же, дешевле.

Итак, билеты куплены, хозяйка ждёт, и я начинаю собирать свои картинки.

Картинка первая. Гагра.

В аэропорт Сочи (кто-то называет его аэропорт Адлера – не важно, он там один) прилетели под вечер, и не успел я включить телефон, как раздался звонок – микроавтобус уже ждал. Путь до границы, её переход и дорога до Гагры заняли чуть больше часа. За это время стемнело, с гор спустилась та самая бархатная, тёплая, обнимающая южная ночь. Нарина меня встречала у одного из пансионатов, а дом оказался рядом на склоне горы. Оставив вещи в своей комнате на втором этаже, я отправился к морю. Хозяйка рассказала, как лучше всего пройти, но я, конечно же, пошёл совсем не туда, вдоль проспекта с эвкалиптами, и к морю вышел только минут через 40. Было ещё не поздно, в кафе на проспекте кипела жизнь, громко играла музыка, люди неспеша прогуливались – юг, одним словом! Я вдыхал этот тёплый морской воздух, смотрел по сторонам, и, наконец, вышел на пляж. Море ласково плескалось у ног, а я просто сел на камни и смотрел на звёзды. Дорогу домой нашёл довольно быстро, несмотря на кромешную темноту и незнакомые улочки. В Гагре оказалось вообще просто ориентироваться. Когда я проснулся утром, за окном меня ждало вот такое чудо…

Море оказалось в пяти минутах ходьбы от дома, сразу за проспектом Нартаа, главной улицы Гагры. По совету хозяйки, я пошёл искать «милицейскую» столовую, которая оказалась рядом, в ней можно было прекрасно позавтракать. «Милицейской» она называется потому, что находится рядом с городской милицией, тут же, через дорогу находится городская администрация и почта. Вообще кафе и столовых в Гагре очень много, на проспекте Нартаа каждые 20-30 метров, есть дорогие, есть подешевле, неплохо покушать можно рублей за 200, в местах подороже - рублей за 400-500. Жильё предлагается на каждом углу, так же как и экскурсии, цены могут быть разными, надо не полениться и поспрашивать. Я договаривался о поездках на почте, там оказалось проще и немного дешевле.

Начался дождь. Странное дело – я всюду привожу с собой дождь. Хоть дома сидеть и не хотелось, но деваться было некуда, и мы с дядей Вовой (мужем хозяйки) коротали время на веранде, глядя, как из-за гор небесной канцелярией доставляются всё новые партии впечатляющих туч. Дядя Вова – коренной житель Гагры, 65 лет, его мама в добром здравии проживает в доме ещё выше на горе. Он дал мне два главных совета: не связывайся с местными и, если хочешь быть сытым – ешь харчо. Кулинарным советом я пользовался неоднократно и с большим удовольствием, советом не связываться с местными воспользоваться случая не представилось, что, наверное, и к лучшему.

Пришла Нарина, угостила очень вкусным кофе, рассказала, как пройти к первой смотровой площадке. Вооружившись нарисованной схемой и фотоаппаратом, я выдвинулся в путь. Дождь стихал. Конечно же, пару раз свернул не туда, но скоро вышел на нужную живописную, местами мрачноватую, дорогу. Она шла всё вверх и вверх, мимо проносились машины, но я им нисколько не завидовал, идти было легко и приятно. Примерно через час я вышел к цели, и оно того стоило, конечно! Площадка расположена на высоте 300 метров над уровнем моря, и с неё прекрасно видно Гагру, окрестности и даже Пицунду. На обратном пути я поснимал улочки Гагры.

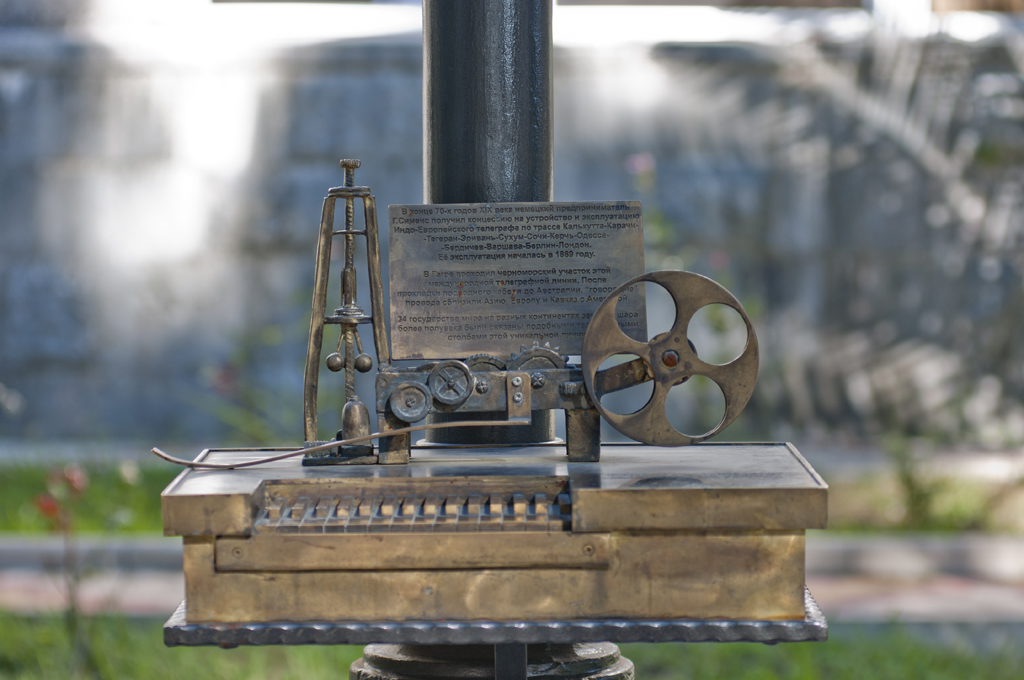

Конечно, отдельного рассказа заслуживает и история Гагры. Самое первое поселение тут было основано ещё в I веке до нашей эры греческими купцами, потом оно перешло под влияние Рима, появилась крепость, затем там обосновались генуэзцы, турки, и в конце концов в 1810 году Абхазия присоединилась к России. Как курорт Гагра стала развиваться в конце XIX века с подачи принца Александра Петровича Ольденбургского, родственника Николая II, которому эти места понравились до такой степени, что он поставил задачу превратить эти места в «русский Монте-Карло». Принцем был основан телеграф, субтропический техникум, проведено электрическое освещение, водопровод, построена климатическая станция, открытие которой состоялось 9 января 1903 года в ресторане «Гагрипш».Этот день считается датой основания курорта. На берегу моря был заложен парк, где были посажены агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые деревья, кипарисы. В мае 1912 года Гагру посетил Николай II.

Сегодняшняя Гагра делится на Старую Гагру, Центр, и Новую Гагру. Основные достопримечательности находятся, конечно, в исторической части города, в Старой Гагре. Здесь можно найти старую крепость Абаата, (часть её разрушена, часть восстановлена и в ней располагается ресторан и гостиница), замок принца Ольденбургского, можно посетить знаменитый Гагрипш, деревянное здание которого было куплено Александром Петровичем на всемирной выставке в Париже в 1902 году, привезено из Скандинавии в разобранном виде и собрано на месте ко дню открытия.Его зал посещали Николай II и Сталин, писатели Чехов, Бунин, Горький, тут обедал Фёдор Шаляпин. Ресторан претерпел несколько реконструкций, но его внешний облик остался почти без изменений и часы на его башне по-прежнему отбивают каждую четверть часа.

Гуляя по аллеям Старого парка, я представлял, как члены императорской фамилии совершали тут вечерний променад, как на летней эстраде парка Маяковский читает «Кругом цветы да море синее, то в нос тебе магнолия, то в глаз тебе глициния…», как откуда-то доносится развесёлый джаз Утёсова и «Весёлых ребят», а герои фильма «Зимний вечер в Гаграх» отбивают у Колонады степ. Этим пальмам и платанам есть что вспомнить и рассказать, вот только ни одного памятника Александру Петровичу Ольденбургскому я так и не увидел… Тут же находится старая пристань, с которой открывается прекрасный вид на замок и побережье Гагры, особенно, когда стемнеет.

Любителям фотографии рекомендую поймать здесь так называемый «золотой час», или «режимное время» - несколько десятков минут до захода солнца.[justify]

[justify]Поймав короткий промежуток между дождями, еду на Рицу. Дорога на озеро дальняя, около трёх часов, и очень живописная. Проходит по ущельям, мимо небольших озёр и водопадов. Особенно впечатлило ущелье «Каменный мешок» с отвесными скалами высотой метров триста. Тут главное не вывихнуть шею, глядя вверх и не поддаться клаустрофобии – настолько сильно ощущение того, что скалы сжимаются. К сожалению, сделать качественные фотографии не удалось, отчасти из-за самочувствия, отчасти из-за не подходящего для подобных случаев телеобъектива (снимать тут надо широкоугольным).

Само озеро расположено оно на территории Рицинского заповедника на высоте 950 метров над уровнем моря, вода в нём довольно холодная (не выше +15 С0), поэтому купаться не рекомендуется даже летом. На берегу озера располагается одна из дач Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева, но для посещений они закрыты. По берегам много ресторанов и кафе, есть гостиницы, в которых можно остановиться, есть возможность взять лодку и объехать всё озеро, и будь у меня больше времени, я бы так и сделал. Откровенно говоря, мне очень хочется приехать сюда не в сезон, зимой, например, когда нет ни одного туриста и можно сидеть в лодке с удочкой, смотреть на горы и думать о вечном.

По пути на Рицу и обратно не пропустите местный сыр (очень вкусный) и высокогорный мёд.

Картинка вторая. Озеро Рица

[justify]Поймав короткий промежуток между дождями, еду на Рицу. Дорога на озеро дальняя, около трёх часов, и очень живописная. Проходит по ущельям, мимо небольших озёр и водопадов. Особенно впечатлило ущелье «Каменный мешок» с отвесными скалами высотой метров триста. Тут главное не вывихнуть шею, глядя вверх и не поддаться клаустрофобии – настолько сильно ощущение того, что скалы сжимаются. К сожалению, сделать качественные фотографии не удалось, отчасти из-за самочувствия, отчасти из-за не подходящего для подобных случаев телеобъектива (снимать тут надо широкоугольным).

Само озеро расположено оно на территории Рицинского заповедника на высоте 950 метров над уровнем моря, вода в нём довольно холодная (не выше +15 С0), поэтому купаться не рекомендуется даже летом. На берегу озера располагается одна из дач Сталина и примыкающая к ней дача Брежнева, но для посещений они закрыты. По берегам много ресторанов и кафе, есть гостиницы, в которых можно остановиться, есть возможность взять лодку и объехать всё озеро, и будь у меня больше времени, я бы так и сделал. Откровенно говоря, мне очень хочется приехать сюда не в сезон, зимой, например, когда нет ни одного туриста и можно сидеть в лодке с удочкой, смотреть на горы и думать о вечном.

По пути на Рицу и обратно не пропустите местный сыр (очень вкусный) и высокогорный мёд.

Картинка третья. Новый Афон.

Новый Афон – небольшой город у подножия Афонской горы. О Ново-Афонском монастыре слышали все, он был основан русскими монахами в 1875 году, и к концу XIX века стал крупнейшим религиозным центром черноморского побережья Кавказа. В этом статусе он остаётся и сегодня. Монастырь действующий, открыт для посещений всеми желающими, тут регулярно проходят службы. Поток посетителей неиссякает, каждый приходит сюда со своими вопросами и каждый, я уверен, находит тут для себя какие-то ответы.

Неподалёку от монастыря в 1961 году Гиви Смыр совершил открытие, ставшее для города знаковым и являющееся сегодня визитной карточкой Нового Афона наравне с монастырём – им был найден вход в Новоафонскую пещеру. Это огромная кастровая полость объёмом около 1 миллиона кубических метров. Но эта цифра звучала для меня абстрактно, пока я не увидел вживую всё это величие и великолепие. Её залы очень впечатляют размерами, тут очень быстро излечивается такая болезнь как чувство собственной значимости. Один из залов имеет великолепную аккустику, время от времени в нём проводятся концерты. Экскурсия по пещере прекрасно организована, курсирует поезд, который доставит к месту начала маршрута, где встречает гид. Сами залы и переходы оборудованы подсветкой, тропа ограждена перилами. Здесь ни к чему нельзя прикасаться, потому что малейшее вмешательство в уникальную экосистему грозит непредсказуемыми последствиями. Пока этих последствий не заметно, но вполне возможно, что пещеры закроют для посещений навсегда. Пещеры пока не исследованы на 100 процентов, работы продолжаются.

Новый Афон – всё же не только монастырь и пещеры, тут есть замечательный сад, пруд, где живут лебеди, белые и чёрные, девушка в кафе сварит на песке вкуснейший бархатный кофе и предложит свежайшую форель на углях или просто жареную. Набежавшие кошки будут вертеться у ног, едва вы сядете за стол, а собаки напротив, будут делать вид, что им совершенно безразлично, что вы там едите… но глаза при этом будут грустные.

Картинка четвёртая. Пицунда.

До Пицунды легко добраться на автобусе или маршрутке, город находится километрах в 20 к югу от Гагры. Помня правило путешественника – не знаешь города – иди на рынок – выхожу на рынке и иду, повинуясь чутью и чувству направления. Моя цель – реликтовая сосновая роща на берегу моря и неповторимый аромат хвои и моря. Чувствуя, что двигаюсь верно, сначала выхожу к Пицудскому патриаршему собору. Собор X века, неоднократно обновлялся и перестраивался и даже два века был заброшен, но в XIX веке был восстановлен. Сейчас он не действует, в нём установлен орган и проходят концерты органной музыки. Очень впечатляет массивность стен, грубая фактурность неприкрытой кирпичной кладки и то, как всё это вместе создаёт ощущение лёгкости и изящества постройки!

Полюбовавшись на собор, иду по направлению к городскому пляжу, сворачиваю на тропинку и вот она, сосновая роща! У местной сосны иголки раза в полтора длиннее, чем у нашей уральской, и сильнее аромат. Такие сосны растут только здесь, поэтому каждое дерево под охраной, имеет свою табличку и номер. Сосны подходят к самому пляжу, смотрю на них и не могу решить, какое сочетание нравится больше – море и горы, как в Гагре, или море и сосны, как здесь, в Пицунде.

Читайте также

Будет интересно