Свое место - Алтай

«Любая дорога имеет смысл, если это дорога домой»

Илья Стогоff

Дорожные зарисовки на карте времени

Всего 4 часа на самолете «Москва-Барнаул», два - на автомобиле и мы в Бийске – бывшей пограничной крепости Российской Империи. Здесь разбегаются синими, красными линиями основные дороги Сибири. Осталось только расправить плечи, выбрать маршрут – и в путь. Запечатлеть величавую красоту озер, поговорить с удивительными людьми, найти себя и приобрести силу, забыть о которой уже не сможешь… Увидеть, услышать, почувствовать Алтай. Сделать это в новом туристическом сезоне еще интереснее.

Часть первая

Выбор пути

Отправная точка нашего путешествия - Бийск. Основан город в 1709 году по указу Петра Первого. Сегодня это основной транзитный центр, место встречи главных сибирских дорог и строительства большого туристического комплекса «Золотые ворота Алтая». Мы выбираем главный путь – «Чуйский тракт». По праву его называют одной из самых красивых дорог мира. Полюбился он путешественникам, особенно автостопщикам и велосипедистам. Ведь желание остановиться чтобы запечатлеть раскинутые до горизонта природные шедевры – почти непреодолимое.

Освоение тракта началось еще в 1756 году после вхождения южных алтайцев в состав Российской империи. С того времени горная тропа, по которой товары перевозили исключительно вьючным способом, буквально «выросла» в главную транспортную артерию с красивейшими мостами, придорожными гостиницами, кемпингами и турбазами. Нанизаны на нее и старинные алтайские села и деревни. Сельский колорит придают пасущиеся по обочине стада коров и овец. Чуйскому тракту посвящен отдельный музей. Такой чести удостоены немногие дороги мира.

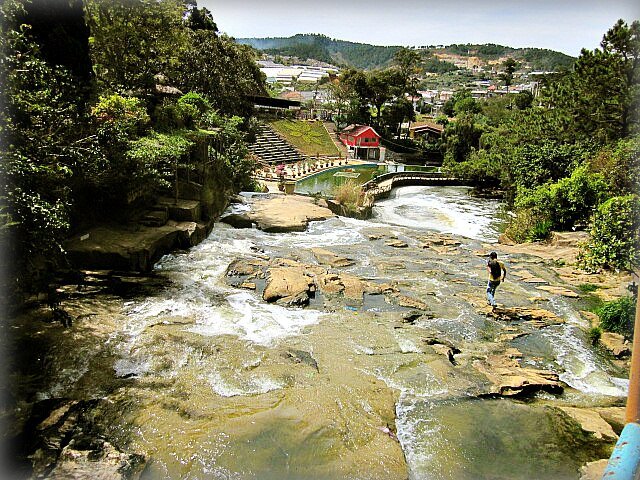

Если Чуйский тракт – главная автомобильная артерия, то Катунь – артерия водная. Большая часть тракта проходит по ее берегам. В переводе в древнетюркского «Катунь» означает «Хозяйка, госпожа». Местные называют ее «Царицей». Река действительно величава и многолика: то бьется меж камней и валунов, то спокойно струится по равнине. Это особенно ценят поклонники водного туризма. Сплавы по Катуни очень популярны. Согласно сказанием старообрядцев, с которыми связана отдельная страница истории Алтая, последняя битва между силами добра и зла состоится именно в междуречье Бии и Катуни. Слияние двух начал создает священную воду. По правилам гостеприимства, мы останавливаемся, чтобы приветствовать хозяйку. Умываемся холодной водой.

Часть третья. Свое дело

И все-таки нам были интересны маршруты, проложенные вдалеке от городского сервиса. Поэтому с огромным интересом ждали путешествия по туристическим усадьбам Алтая. Первым на карте значилось форелевое хозяйство.

Форель в Алтайском крае никогда не водилась. Эдуард Зикунков решил в этом деле стать первопроходцем. Два года назад недалеко от Белокурихи он открыл свое форелевое хозяйство. «Сначала мы запустили небольшой цех, взяли 1 установку на пробу, модернизировали и на ее основе стали создавать свои. Пробурили скважины. Потом появились идеи, мы построили второй цех и стали развиваться. Сейчас в хозяйстве 80 тысяч форелей» - рассказывает Эдуард и сразу заверяет – риск был оправдан. Рыбалка на форель приобретает все большую популярность среди местных туристов: «Пока основные гости – жители Новосибирска и Барнаула. Цену установили доступную: 500 руб. за килограмм улова, 100 руб. удочка, 150 руб. беседка (на день)». Сейчас еще ведутся строительные работы. Идей у предпринимателя много: кроме новых гостевых домов планирует установить детскую площадку, развести клумбы. Летом здесь откроется кафе. Эдуард пригласил из Казахстана повара - специально для приготовления рыбы. Свежую форель Зикункова можно купить в крупных магазинах Барнаула. «Планирую сейчас брать осетра – 1500 штук» - делится планами предприниматель. В том, что у него все получится, мы даже не сомневаемся. Туристических баз на Алтае – пруд пруди, а вот форелевая - одна.

«Усадьба 3А» - вторая точка на карте. Расположена она в поселке Перекоп, Смоленского района, на берегу реки Песчанка. Встречает нас Александр Кокорин. Организовал усадьбу Александр Васильевич вместе со своей женой Аллой Викторовной. Поэтому возникло такое название (третье А – дочь Алена). В Бийске у него свой строительный бизнес. Решение перебраться в деревню считает естественным стремлением быть ближе к природе. Со свойственной хозяину предприимчивостью дело пошло, и подворье со временем увеличилось до базы отдыха. Сегодня «Усадьба 3 А» готова одновременно разместить до 40 человек. На территории в 30 гектаров расположены гостевые домики, настоящая монгольская юрта, есть даже небольшая избушка, которую охраняет Баба Яга. Юрта, кстати, расписана вручную монголами. Но главное – это особенная атмосфера места, где «можно отогреть душу» - как говорит хозяин. На завтрак Вам предложат парное козье молоко, творог, козий сыр. Обед будет из выращенных на своем огороде овощей. Даже привычная городскому жителю колбаса сделана здесь же. Вечером – натопят баньку, положат веник. Угостят травяным чаем. Стоимость проживания – от 300 руб. за место. Конечно, в усадьбе есть возможность готовить самостоятельно любимые блюда. Мед, овощи, молоко, мясо, яйца – все можно приобрести здесь же. Вода добывается из собственной скважины, она добавит вкуса блюдам, а гостям – здоровья. Оценили красоту места и хозяйское гостеприимство туристы. Летом в усадьбу приезжают ученики художественной школы, в июле здесь проходит лагерь аштанга-йоги. Рядом с усадьбой проходят многие конные, пешие, водные и автомобильные маршруты. В 4 км находится хозяйство пантового оленеводства, в 5 км – известная база парапланеристов. «Главное - труд и бережное отношение к природе, и тогда она ответит тем же» - мудро говорят нам на прощание хозяева. Недавно они получили губернаторский грант на развитие туристического бизнеса, так что гостей летнего сезона здесь ждут новые открытия.

Продукты алтайского пчеловодства были признаны элитными еще при Екатерине II, и подавались к царскому столу как «сладкое золото» Алтая. Время не изменило пристрастий. Алтайский мед – один из самых сильных брендов. Поэтому следующая на нашей карте "Пасека Славы Медовухи». Встречает гостей всегда сам хозяин - Вячеслав Колесников, потомственный пчеловод. Пасека для него не только источник «сладкого золота», но и местo для приема туристов. На пасеке есть гостевой дом и дом пасечника, зимовник, здесь проходят экскурсии. А чуть поодаль, в специальной постройке предлагают новую туристическую услугу - «Сон на ульях».

Заходим. В ряд установлены четыре улья, на них положена доска с отверстиями. Пчелиные семьи в своих домиках жужжат, но вибрация не ощущается. Воздух насыщен ароматом трав, прополисом, пыльцой. Температура ульев около 36 градусов. Такая ароматеррапия нормализует даже самый беспокойный сон. Укусы, конечно, исключены. «Наибольший лечебный эффект достигается с мая по сентябрь, - рассказывает Вячеслав, - это время у пчел самое активное». «Сон на ульях» включили в свои программы туроператоры по Алтайскому краю. На пасеке «Славы медовухи» можно также купить различные сорта меда, прополис, крем на основе пчелиного воска, пергу (цветочную пыльцу), экстракты. Настолько гармоничными нам кажутся природа и человек, что в памяти они остаются надолго, как и аромат изготовленной Вячеславом медовухи.

По Алтаю можно путешествовать бесконечно. Мы еще не увидели гору Церковку, не успели искупаться в теплом озере Ая, а нужно возвращаться домой. Поэтому последняя остановка должна быть самой запоминающейся. И мы отправляемся в село Никольское, в моральное хозяйство. Машина медленно забирается в горы, на высоту почти 1000 метров над уровнем моря. Вокруг березовые рощи, островки хвойного леса, озера, луга и холмы.

Пантовое оленеводство (разведение маралов) возникло в России много лет назад, но особое распространение получило на Алтае. Марал – это подвид благородного оленя, обитает он в южных районах края. Панты - неокостеневшие рога маралов, снятые в период их активного роста и максимального накопления биологически активных веществ. «Эликсиром молодости и долгой жизни» называли консервированные панты еще 2000 лет назад. Раньше они очень ценились, так как добывались только на охоте в определенный короткий временной период. Самый перспективный рынок экспорта алтайских пантов - Южная Корея и Китай. Из них делают лекарства и различные пищевые добавки. Основное свойство этих препаратов – способность оптимизировать энергетические процессы в организме человека.

Все это мы узнаем по дороге, а уже вечером нас встречает руководителя маралового хозяйства Петр Николаевич Свиридов. Он одним из первых начал создавать в крае собственное производство пантов. Сегодня оно единственное в крае имеет официальный сертификат. Территория хозяйства – около 4 тыс. гектаров. На них водятся 1100 маралов. «В нашей стране до 1990-х гг. широкое внедрение препаратов из пантов и крови маралов практические не получало официального распространения в здравоохранении…» - рассказывает Петр Николаевич – «При этом спрос был высокий, поэтому решил не только производить панты, но и построить рядом сеть оздоровительных гостиниц. А в поддержку бизнесу –и возводить хорошие дома из сибирского кедра, который по праву называют деревом-фармацевтом».

Сегодня база отдыха Никольское – это несколько зданий на территории мараловодческого хозяйства, гостиница, построенная из сибирского кедра, баня на берегу Катуни, несколько озер, места для рыбалки, коневодческая база. Пантовые ванные готовятся здесь для группы из 6 человек. Лежать в них нужно по 15-20 минут. Цикл оздоровления – 10 ванн. После процедуры Вам предложат холодные и горячие напитки с безалкогольными пантовыми фитобальзамами. Пантовые ванны помогают при остеохондрозе, нарушении сна, дистонии, ожирении. Кроме оздоровительных процедур летом гостей ждет рыбалка, бильярд, минифитосауна, массаж. В зимний период для отдыхающих работает горнолыжная трасса с подъемником.

Уехать и не увидеть маралов – такую роскошь мы себе не могли позволить, поэтому рано утром мы отправляемся на мараловодческую базу. К сожалению, маралы очень пугливы и подойти близко к ним не удается. Оставляем попытки, забираемся вверх по терренкуру, на одну из самых высоких и живописных окрестных вершин маральника. Через тысячи ступенек нашему взору предстает великолепная алтайская панорама.

Кстати, «Брачный рев марала» - фраза из известного советского фильма - имеет реальную историю. Рев марала в брачный период действительно очень громкий и неприятный для человеческого слуха.

В последнюю ночь мы выходим на берег Катуни и долго смотрим на усыпанное звездами небо. Пять дней дороги. Тысячи фотографий. Десятки встреч. Единый Алтай сжимает сердце. Ледяной воздух щекочет горло, такое величие, что и слова сказать нельзя.

Часть последняя

Алтайская сакура

Открытие летнего туристического сезона на Алтае – всегда праздник. Но только в 2013 году он получил имя и необходимый размах. А значит уже сейчас можно с уверенностью говорить о новом событийном бренде.

Маральник – не только оленеводческое хозяйство. Это еще кустарник с яркими розовыми лепестками, который называют туристы "Алтайская сакура". В конце апреля – начале мая он в изобилии расцветает в Алтайских предгорьях, тем самым предвещает лето. В этом году из-за аномальной погоды маральник зацвел в начале апреля, потом выпал снег, который и погубил юные соцветья. Но праздник все-равно состоялся, причем на двух площадках – в знакомом нам «Сибирском подворье» и новой туристической зоне «Бирюзовая Катунь». Сопровождался творческими конкурсами, ярмарками – всем, чем так славится Алтайский край.

Несколькими днями ранее, на форуме VISIT ALTAI, который собрал всех представителей муниципальных районов и туристического бизнеса края, губернатор Александр Богданович Карлин отметил: «Меня не устраивает понятие потребитель. Для нас каждый на Алтае – гость. Это человеческое общение, которого нам так часто не достает. И мы научились адаптировать услугу применительно к гостю. Это другое понимание: не пусть гость приедет и увидит, что у нас есть, а спрашиваем, что ему нужно... Если раньше на Алтае было несколько очевидных видов отдыха: санаторно-курортный, спортивный, то сейчас вариантов очень много».

Конечно, есть вопросы, главный – транспортная доступность. Перелет «Москва-Барнаул-Москва» в среднем стоит 20 000 рублей на человека, а путевка в Египет на 7 дней – около 15 000 руб. Поэтому основной поток туристов на Алтае - из близлежащих областей. Необходимы льготы. Рассчитывать на них в этом сезоне пока не приходится. Но если попробовать выйти из потребительского круга и средства, которые многие из нас тратят на разрушение здоровья, вложить в путешествия, то и дорога на Алтай станет доступной. Ведь найти свое место – сравни обретению смысла. На Алтае, где порядок жизни выстраивается под влиянием природы, искать себя не нужно. Алтай сам укажет время и направление пути.

Евгения Мальцева[url]

Благодарим за организацию поездки Управление Алтайского края по печати и информации и лично Вячеслава Киричука.

Илья Стогоff

Свое место – Алтай

Дорожные зарисовки на карте времени

Всего 4 часа на самолете «Москва-Барнаул», два - на автомобиле и мы в Бийске – бывшей пограничной крепости Российской Империи. Здесь разбегаются синими, красными линиями основные дороги Сибири. Осталось только расправить плечи, выбрать маршрут – и в путь. Запечатлеть величавую красоту озер, поговорить с удивительными людьми, найти себя и приобрести силу, забыть о которой уже не сможешь… Увидеть, услышать, почувствовать Алтай. Сделать это в новом туристическом сезоне еще интереснее.

Часть первая

Выбор пути

Отправная точка нашего путешествия - Бийск. Основан город в 1709 году по указу Петра Первого. Сегодня это основной транзитный центр, место встречи главных сибирских дорог и строительства большого туристического комплекса «Золотые ворота Алтая». Мы выбираем главный путь – «Чуйский тракт». По праву его называют одной из самых красивых дорог мира. Полюбился он путешественникам, особенно автостопщикам и велосипедистам. Ведь желание остановиться чтобы запечатлеть раскинутые до горизонта природные шедевры – почти непреодолимое.

Освоение тракта началось еще в 1756 году после вхождения южных алтайцев в состав Российской империи. С того времени горная тропа, по которой товары перевозили исключительно вьючным способом, буквально «выросла» в главную транспортную артерию с красивейшими мостами, придорожными гостиницами, кемпингами и турбазами. Нанизаны на нее и старинные алтайские села и деревни. Сельский колорит придают пасущиеся по обочине стада коров и овец. Чуйскому тракту посвящен отдельный музей. Такой чести удостоены немногие дороги мира.

Если Чуйский тракт – главная автомобильная артерия, то Катунь – артерия водная. Большая часть тракта проходит по ее берегам. В переводе в древнетюркского «Катунь» означает «Хозяйка, госпожа». Местные называют ее «Царицей». Река действительно величава и многолика: то бьется меж камней и валунов, то спокойно струится по равнине. Это особенно ценят поклонники водного туризма. Сплавы по Катуни очень популярны. Согласно сказанием старообрядцев, с которыми связана отдельная страница истории Алтая, последняя битва между силами добра и зла состоится именно в междуречье Бии и Катуни. Слияние двух начал создает священную воду. По правилам гостеприимства, мы останавливаемся, чтобы приветствовать хозяйку. Умываемся холодной водой.

Часть вторая

Человек на своем месте

Через несколько часов наш автомобиль делает первую остановку. На большой площадке, в километре от Чуйского тракта, нас пристально разглядывают огромные скульптуры алтайских богов. Многие – более двух метров в высоту. Все это музей-панорама «Алтай. История России». Основатель музея – художник-этнограф Артем Игнатенко, президент общественной организации «Союз национальных культур Алтая», потомок старинного казачьего рода и рода мюри кумандинцев. Артем - человек в регионе очень известный. Развитие культуры предков для него – дело жизни. Несколько лет назад он воссоздал символ местного народа «Золотую бабу» и придумал «Главный бубен Алтая». Получил губернаторский грант. Это позволило ему перенести проект ближе к основной трассе и начать строительство дополнительной инфраструктуры. По замыслу Артема, здесь будет не только музей, но и творческая мастерская. Сейчас автор проекта налаживает партнерство с образовательными учреждениями, в которых готовят художников и ремесленников. Скоро здесь появится этнодеревня и пасека, начнут привозить туристов на экскурсии. Летом парк предстанет во всей красе. Пока ведутся строительные работы, рядом уже появилась зона отдыха с деревянными лавочками и креслами, на них вырезаны изображения утвари скифов. Создали деревянные фигуры художники из разных регионов в рамках фестиваля парковых скульптур, который прошел в прошлом году в Алтайском крае. Мистическая атмосфера, усиливается ветром и пасмурным небом.

В 35 километрах от Бийска мы поворачиваем к селу Сростки. Крепкие разноцветные крыши, панорама предгорного Алтая и Катуни открывается с горы Пикет. Высота ее - 264 метра над уровнем моря. Каждое лето, в июле, здесь проводится фестиваль «Шукшинские чтения». В прошлом году количество гостей превысило 20 000 человек. Место не только красивое, но и знаковое – на горе снимался последний кадр фильма «Печки-лавочки», а в 2004 году установлен памятник Василию Макаровичу Шукшину. Присаживаемся рядом с мастером. Фотографируем, набираем в легкие воздуха – спускаемся. По дороге успеваем запечатлеть храм велокомученницы Екатерины - один из красивейших храмов Сибири.

Сейчас в Сростках живет чуть больше 3000 жителей, к туристам привыкли. В здании школы, где раньше учился, а потом работал Василий Макарыч, расположен музей и фондохранилище. В белых школьных коридорах постоянно проходят выставки, но один школьный класс остался нетронутым. Вот здесь, за партой сидел Василий Макарович. Читаем вступительную работу Шукшина во ВГИК и бесценные – письма матери, с которой писателя связывали особые отношения.

Дом матери В.М. Шушкина – тоже часть музея. Он расположен чуть выше по сельской дороге. Маяком светятся яркие голубые наличники. Осторожно переступаем порог дома. И мы в большой комнате, где любил работать Василий Макарович. Низкие окна, занавески, цветные половики, стол, диван, вышивка… Словно, не было этих лет. Закрываем глаза - комната прокурена, открыты окна, Шукшин спит на диване, а на столе, на полу – разбросаны исписанные листы бумаги. И боимся шелохнуться, чтобы не разбудить… В 1999 году музей получил статус Всероссийского мемориального музея – заповедника. Поэтому многие улицы села не имеют права менять свой облик. Но главное достояние – это, конечно, люди, односельчане. Есть среди них и шукшинские чудики.

Только вечером прибываем в санаторий – город – курорт «Белокуриха». Расположен на высоте 240 метров над уровнем моря. Уникальный целебный воздух с вечера придает бодрости. Но то, что мы видим утром, вне сомнений можно назвать ландшафтотеррапией: горизонт увенчан гранитными скалами, кромкой обнимают город могучие сосны и пихты. Белокурихинская вода и грязи – источник долголетия – почти в прямой доступности. При талантливом руководителе такие центры, как Белокуриха – не дотационный, а живой организм, который постоянно меняется, чтобы стать интереснее гостю. Елена Артушевна Энгельгардт – руководитель из той категории. Любит свое дело, прошла все ступени карьерной лестницы, и вот уже несколько лет работает директором санатория. Она рассказывает нам, что «Белокуриха» является частью огромного комплекса, в который среди прочего входит самый большой ипподром в Алтае – «Сибирское подворье» и масштабный инвестиционный проект «Белокуриха-2». Кстати, высокая цена курортный путевок в санатории – чистой воды миф. Маркетинговая политика за последние годы полностью ориентирована на клиента, так что каждый может найти здесь вариант на свой вкус и кошелек. Возможностей для лечения и оздоровления – более чем предостаточно.

Всероссийско-известная здравница имеет очень интересную историю. Мы лишь прикоснулись к ней в местном музее, который расположен в старой радонолечебнице. Вход в музей бесплатный. Встречает нас Тамара Александровна Батуева – директор. Если попадаете в ее заботливые руки, считайте, Вам повезло. Тамара Александровна - кладезь информации. С детства изучает историю города, выпустила первые путеводители по его окрестностям, разработала и проводит экскурсии, готовит юных экскурсоводов, выступает на радио и ТВ. Но главное – она с такой любовью, заботой и уважением говорит о родном городе, что Вам захочется вернуться сюда вновь. А вот чтобы узнать новую историю Белокурихи – достаточно пройтись по курортной зоне. Размах строительства ошеломляет. Появляются новые конференц-залы, оздоровительные центры, детские площадки. «Бизнес в удовольствие» – давно здесь не только рекламный слоган.

Человек на своем месте

Через несколько часов наш автомобиль делает первую остановку. На большой площадке, в километре от Чуйского тракта, нас пристально разглядывают огромные скульптуры алтайских богов. Многие – более двух метров в высоту. Все это музей-панорама «Алтай. История России». Основатель музея – художник-этнограф Артем Игнатенко, президент общественной организации «Союз национальных культур Алтая», потомок старинного казачьего рода и рода мюри кумандинцев. Артем - человек в регионе очень известный. Развитие культуры предков для него – дело жизни. Несколько лет назад он воссоздал символ местного народа «Золотую бабу» и придумал «Главный бубен Алтая». Получил губернаторский грант. Это позволило ему перенести проект ближе к основной трассе и начать строительство дополнительной инфраструктуры. По замыслу Артема, здесь будет не только музей, но и творческая мастерская. Сейчас автор проекта налаживает партнерство с образовательными учреждениями, в которых готовят художников и ремесленников. Скоро здесь появится этнодеревня и пасека, начнут привозить туристов на экскурсии. Летом парк предстанет во всей красе. Пока ведутся строительные работы, рядом уже появилась зона отдыха с деревянными лавочками и креслами, на них вырезаны изображения утвари скифов. Создали деревянные фигуры художники из разных регионов в рамках фестиваля парковых скульптур, который прошел в прошлом году в Алтайском крае. Мистическая атмосфера, усиливается ветром и пасмурным небом.

В 35 километрах от Бийска мы поворачиваем к селу Сростки. Крепкие разноцветные крыши, панорама предгорного Алтая и Катуни открывается с горы Пикет. Высота ее - 264 метра над уровнем моря. Каждое лето, в июле, здесь проводится фестиваль «Шукшинские чтения». В прошлом году количество гостей превысило 20 000 человек. Место не только красивое, но и знаковое – на горе снимался последний кадр фильма «Печки-лавочки», а в 2004 году установлен памятник Василию Макаровичу Шукшину. Присаживаемся рядом с мастером. Фотографируем, набираем в легкие воздуха – спускаемся. По дороге успеваем запечатлеть храм велокомученницы Екатерины - один из красивейших храмов Сибири.

Сейчас в Сростках живет чуть больше 3000 жителей, к туристам привыкли. В здании школы, где раньше учился, а потом работал Василий Макарыч, расположен музей и фондохранилище. В белых школьных коридорах постоянно проходят выставки, но один школьный класс остался нетронутым. Вот здесь, за партой сидел Василий Макарович. Читаем вступительную работу Шукшина во ВГИК и бесценные – письма матери, с которой писателя связывали особые отношения.

Дом матери В.М. Шушкина – тоже часть музея. Он расположен чуть выше по сельской дороге. Маяком светятся яркие голубые наличники. Осторожно переступаем порог дома. И мы в большой комнате, где любил работать Василий Макарович. Низкие окна, занавески, цветные половики, стол, диван, вышивка… Словно, не было этих лет. Закрываем глаза - комната прокурена, открыты окна, Шукшин спит на диване, а на столе, на полу – разбросаны исписанные листы бумаги. И боимся шелохнуться, чтобы не разбудить… В 1999 году музей получил статус Всероссийского мемориального музея – заповедника. Поэтому многие улицы села не имеют права менять свой облик. Но главное достояние – это, конечно, люди, односельчане. Есть среди них и шукшинские чудики.

Только вечером прибываем в санаторий – город – курорт «Белокуриха». Расположен на высоте 240 метров над уровнем моря. Уникальный целебный воздух с вечера придает бодрости. Но то, что мы видим утром, вне сомнений можно назвать ландшафтотеррапией: горизонт увенчан гранитными скалами, кромкой обнимают город могучие сосны и пихты. Белокурихинская вода и грязи – источник долголетия – почти в прямой доступности. При талантливом руководителе такие центры, как Белокуриха – не дотационный, а живой организм, который постоянно меняется, чтобы стать интереснее гостю. Елена Артушевна Энгельгардт – руководитель из той категории. Любит свое дело, прошла все ступени карьерной лестницы, и вот уже несколько лет работает директором санатория. Она рассказывает нам, что «Белокуриха» является частью огромного комплекса, в который среди прочего входит самый большой ипподром в Алтае – «Сибирское подворье» и масштабный инвестиционный проект «Белокуриха-2». Кстати, высокая цена курортный путевок в санатории – чистой воды миф. Маркетинговая политика за последние годы полностью ориентирована на клиента, так что каждый может найти здесь вариант на свой вкус и кошелек. Возможностей для лечения и оздоровления – более чем предостаточно.

Всероссийско-известная здравница имеет очень интересную историю. Мы лишь прикоснулись к ней в местном музее, который расположен в старой радонолечебнице. Вход в музей бесплатный. Встречает нас Тамара Александровна Батуева – директор. Если попадаете в ее заботливые руки, считайте, Вам повезло. Тамара Александровна - кладезь информации. С детства изучает историю города, выпустила первые путеводители по его окрестностям, разработала и проводит экскурсии, готовит юных экскурсоводов, выступает на радио и ТВ. Но главное – она с такой любовью, заботой и уважением говорит о родном городе, что Вам захочется вернуться сюда вновь. А вот чтобы узнать новую историю Белокурихи – достаточно пройтись по курортной зоне. Размах строительства ошеломляет. Появляются новые конференц-залы, оздоровительные центры, детские площадки. «Бизнес в удовольствие» – давно здесь не только рекламный слоган.

Часть третья. Свое дело

И все-таки нам были интересны маршруты, проложенные вдалеке от городского сервиса. Поэтому с огромным интересом ждали путешествия по туристическим усадьбам Алтая. Первым на карте значилось форелевое хозяйство.

Форель в Алтайском крае никогда не водилась. Эдуард Зикунков решил в этом деле стать первопроходцем. Два года назад недалеко от Белокурихи он открыл свое форелевое хозяйство. «Сначала мы запустили небольшой цех, взяли 1 установку на пробу, модернизировали и на ее основе стали создавать свои. Пробурили скважины. Потом появились идеи, мы построили второй цех и стали развиваться. Сейчас в хозяйстве 80 тысяч форелей» - рассказывает Эдуард и сразу заверяет – риск был оправдан. Рыбалка на форель приобретает все большую популярность среди местных туристов: «Пока основные гости – жители Новосибирска и Барнаула. Цену установили доступную: 500 руб. за килограмм улова, 100 руб. удочка, 150 руб. беседка (на день)». Сейчас еще ведутся строительные работы. Идей у предпринимателя много: кроме новых гостевых домов планирует установить детскую площадку, развести клумбы. Летом здесь откроется кафе. Эдуард пригласил из Казахстана повара - специально для приготовления рыбы. Свежую форель Зикункова можно купить в крупных магазинах Барнаула. «Планирую сейчас брать осетра – 1500 штук» - делится планами предприниматель. В том, что у него все получится, мы даже не сомневаемся. Туристических баз на Алтае – пруд пруди, а вот форелевая - одна.

«Усадьба 3А» - вторая точка на карте. Расположена она в поселке Перекоп, Смоленского района, на берегу реки Песчанка. Встречает нас Александр Кокорин. Организовал усадьбу Александр Васильевич вместе со своей женой Аллой Викторовной. Поэтому возникло такое название (третье А – дочь Алена). В Бийске у него свой строительный бизнес. Решение перебраться в деревню считает естественным стремлением быть ближе к природе. Со свойственной хозяину предприимчивостью дело пошло, и подворье со временем увеличилось до базы отдыха. Сегодня «Усадьба 3 А» готова одновременно разместить до 40 человек. На территории в 30 гектаров расположены гостевые домики, настоящая монгольская юрта, есть даже небольшая избушка, которую охраняет Баба Яга. Юрта, кстати, расписана вручную монголами. Но главное – это особенная атмосфера места, где «можно отогреть душу» - как говорит хозяин. На завтрак Вам предложат парное козье молоко, творог, козий сыр. Обед будет из выращенных на своем огороде овощей. Даже привычная городскому жителю колбаса сделана здесь же. Вечером – натопят баньку, положат веник. Угостят травяным чаем. Стоимость проживания – от 300 руб. за место. Конечно, в усадьбе есть возможность готовить самостоятельно любимые блюда. Мед, овощи, молоко, мясо, яйца – все можно приобрести здесь же. Вода добывается из собственной скважины, она добавит вкуса блюдам, а гостям – здоровья. Оценили красоту места и хозяйское гостеприимство туристы. Летом в усадьбу приезжают ученики художественной школы, в июле здесь проходит лагерь аштанга-йоги. Рядом с усадьбой проходят многие конные, пешие, водные и автомобильные маршруты. В 4 км находится хозяйство пантового оленеводства, в 5 км – известная база парапланеристов. «Главное - труд и бережное отношение к природе, и тогда она ответит тем же» - мудро говорят нам на прощание хозяева. Недавно они получили губернаторский грант на развитие туристического бизнеса, так что гостей летнего сезона здесь ждут новые открытия.

Продукты алтайского пчеловодства были признаны элитными еще при Екатерине II, и подавались к царскому столу как «сладкое золото» Алтая. Время не изменило пристрастий. Алтайский мед – один из самых сильных брендов. Поэтому следующая на нашей карте "Пасека Славы Медовухи». Встречает гостей всегда сам хозяин - Вячеслав Колесников, потомственный пчеловод. Пасека для него не только источник «сладкого золота», но и местo для приема туристов. На пасеке есть гостевой дом и дом пасечника, зимовник, здесь проходят экскурсии. А чуть поодаль, в специальной постройке предлагают новую туристическую услугу - «Сон на ульях».

Заходим. В ряд установлены четыре улья, на них положена доска с отверстиями. Пчелиные семьи в своих домиках жужжат, но вибрация не ощущается. Воздух насыщен ароматом трав, прополисом, пыльцой. Температура ульев около 36 градусов. Такая ароматеррапия нормализует даже самый беспокойный сон. Укусы, конечно, исключены. «Наибольший лечебный эффект достигается с мая по сентябрь, - рассказывает Вячеслав, - это время у пчел самое активное». «Сон на ульях» включили в свои программы туроператоры по Алтайскому краю. На пасеке «Славы медовухи» можно также купить различные сорта меда, прополис, крем на основе пчелиного воска, пергу (цветочную пыльцу), экстракты. Настолько гармоничными нам кажутся природа и человек, что в памяти они остаются надолго, как и аромат изготовленной Вячеславом медовухи.

По Алтаю можно путешествовать бесконечно. Мы еще не увидели гору Церковку, не успели искупаться в теплом озере Ая, а нужно возвращаться домой. Поэтому последняя остановка должна быть самой запоминающейся. И мы отправляемся в село Никольское, в моральное хозяйство. Машина медленно забирается в горы, на высоту почти 1000 метров над уровнем моря. Вокруг березовые рощи, островки хвойного леса, озера, луга и холмы.

Пантовое оленеводство (разведение маралов) возникло в России много лет назад, но особое распространение получило на Алтае. Марал – это подвид благородного оленя, обитает он в южных районах края. Панты - неокостеневшие рога маралов, снятые в период их активного роста и максимального накопления биологически активных веществ. «Эликсиром молодости и долгой жизни» называли консервированные панты еще 2000 лет назад. Раньше они очень ценились, так как добывались только на охоте в определенный короткий временной период. Самый перспективный рынок экспорта алтайских пантов - Южная Корея и Китай. Из них делают лекарства и различные пищевые добавки. Основное свойство этих препаратов – способность оптимизировать энергетические процессы в организме человека.

Все это мы узнаем по дороге, а уже вечером нас встречает руководителя маралового хозяйства Петр Николаевич Свиридов. Он одним из первых начал создавать в крае собственное производство пантов. Сегодня оно единственное в крае имеет официальный сертификат. Территория хозяйства – около 4 тыс. гектаров. На них водятся 1100 маралов. «В нашей стране до 1990-х гг. широкое внедрение препаратов из пантов и крови маралов практические не получало официального распространения в здравоохранении…» - рассказывает Петр Николаевич – «При этом спрос был высокий, поэтому решил не только производить панты, но и построить рядом сеть оздоровительных гостиниц. А в поддержку бизнесу –и возводить хорошие дома из сибирского кедра, который по праву называют деревом-фармацевтом».

Сегодня база отдыха Никольское – это несколько зданий на территории мараловодческого хозяйства, гостиница, построенная из сибирского кедра, баня на берегу Катуни, несколько озер, места для рыбалки, коневодческая база. Пантовые ванные готовятся здесь для группы из 6 человек. Лежать в них нужно по 15-20 минут. Цикл оздоровления – 10 ванн. После процедуры Вам предложат холодные и горячие напитки с безалкогольными пантовыми фитобальзамами. Пантовые ванны помогают при остеохондрозе, нарушении сна, дистонии, ожирении. Кроме оздоровительных процедур летом гостей ждет рыбалка, бильярд, минифитосауна, массаж. В зимний период для отдыхающих работает горнолыжная трасса с подъемником.

Уехать и не увидеть маралов – такую роскошь мы себе не могли позволить, поэтому рано утром мы отправляемся на мараловодческую базу. К сожалению, маралы очень пугливы и подойти близко к ним не удается. Оставляем попытки, забираемся вверх по терренкуру, на одну из самых высоких и живописных окрестных вершин маральника. Через тысячи ступенек нашему взору предстает великолепная алтайская панорама.

Кстати, «Брачный рев марала» - фраза из известного советского фильма - имеет реальную историю. Рев марала в брачный период действительно очень громкий и неприятный для человеческого слуха.

В последнюю ночь мы выходим на берег Катуни и долго смотрим на усыпанное звездами небо. Пять дней дороги. Тысячи фотографий. Десятки встреч. Единый Алтай сжимает сердце. Ледяной воздух щекочет горло, такое величие, что и слова сказать нельзя.

Часть последняя

Алтайская сакура

Открытие летнего туристического сезона на Алтае – всегда праздник. Но только в 2013 году он получил имя и необходимый размах. А значит уже сейчас можно с уверенностью говорить о новом событийном бренде.

Маральник – не только оленеводческое хозяйство. Это еще кустарник с яркими розовыми лепестками, который называют туристы "Алтайская сакура". В конце апреля – начале мая он в изобилии расцветает в Алтайских предгорьях, тем самым предвещает лето. В этом году из-за аномальной погоды маральник зацвел в начале апреля, потом выпал снег, который и погубил юные соцветья. Но праздник все-равно состоялся, причем на двух площадках – в знакомом нам «Сибирском подворье» и новой туристической зоне «Бирюзовая Катунь». Сопровождался творческими конкурсами, ярмарками – всем, чем так славится Алтайский край.

Несколькими днями ранее, на форуме VISIT ALTAI, который собрал всех представителей муниципальных районов и туристического бизнеса края, губернатор Александр Богданович Карлин отметил: «Меня не устраивает понятие потребитель. Для нас каждый на Алтае – гость. Это человеческое общение, которого нам так часто не достает. И мы научились адаптировать услугу применительно к гостю. Это другое понимание: не пусть гость приедет и увидит, что у нас есть, а спрашиваем, что ему нужно... Если раньше на Алтае было несколько очевидных видов отдыха: санаторно-курортный, спортивный, то сейчас вариантов очень много».

Конечно, есть вопросы, главный – транспортная доступность. Перелет «Москва-Барнаул-Москва» в среднем стоит 20 000 рублей на человека, а путевка в Египет на 7 дней – около 15 000 руб. Поэтому основной поток туристов на Алтае - из близлежащих областей. Необходимы льготы. Рассчитывать на них в этом сезоне пока не приходится. Но если попробовать выйти из потребительского круга и средства, которые многие из нас тратят на разрушение здоровья, вложить в путешествия, то и дорога на Алтай станет доступной. Ведь найти свое место – сравни обретению смысла. На Алтае, где порядок жизни выстраивается под влиянием природы, искать себя не нужно. Алтай сам укажет время и направление пути.

Евгения Мальцева[url]

Благодарим за организацию поездки Управление Алтайского края по печати и информации и лично Вячеслава Киричука.

Читайте также

Будет интересно

1 апреля 2023

23 октября 2023

147